1. 生成AI時代の新たな潮流「LLMO対策」とは

1-1. 検索の世界を変えるAIモードの登場

2025年、私たちの情報探索の方法は、生成AIの進化によって劇的な変化の時を迎えています。特にGoogleが発表した「AIモード」(AI Overview)は、従来の検索結果表示とは一線を画し、ユーザーの質問に対してAIが直接的な回答を生成・提示する新しいインターフェースを導入しました。これは単なる機能追加ではなく、ウェブサイト運営者やマーケターにとって、情報がどのように発見され、評価されるかという根本的なルールが変わることを意味します。

従来の検索エンジン最適化(SEO)は、特定のキーワードに対して検索結果ページ(SERP)で上位表示を獲得し、ウェブサイトへのクリックを促すことを主目的としてきました。しかし、AIモードでは、ユーザーは検索結果リストをクリックする代わりに、AIが生成した要約や回答を直接参照する機会が増えます。AIは、ウェブ上の膨大な情報を学習・解釈し、ユーザーの意図を汲み取って最適な答えを「生成」しようと試みます。このプロセスにおいて、自社の情報がAIによってどのように扱われるか、つまり、AIに正しく理解され、信頼できる情報源として引用・参照されるかどうかが、今後のオンラインでの可視性を左右する鍵となります。

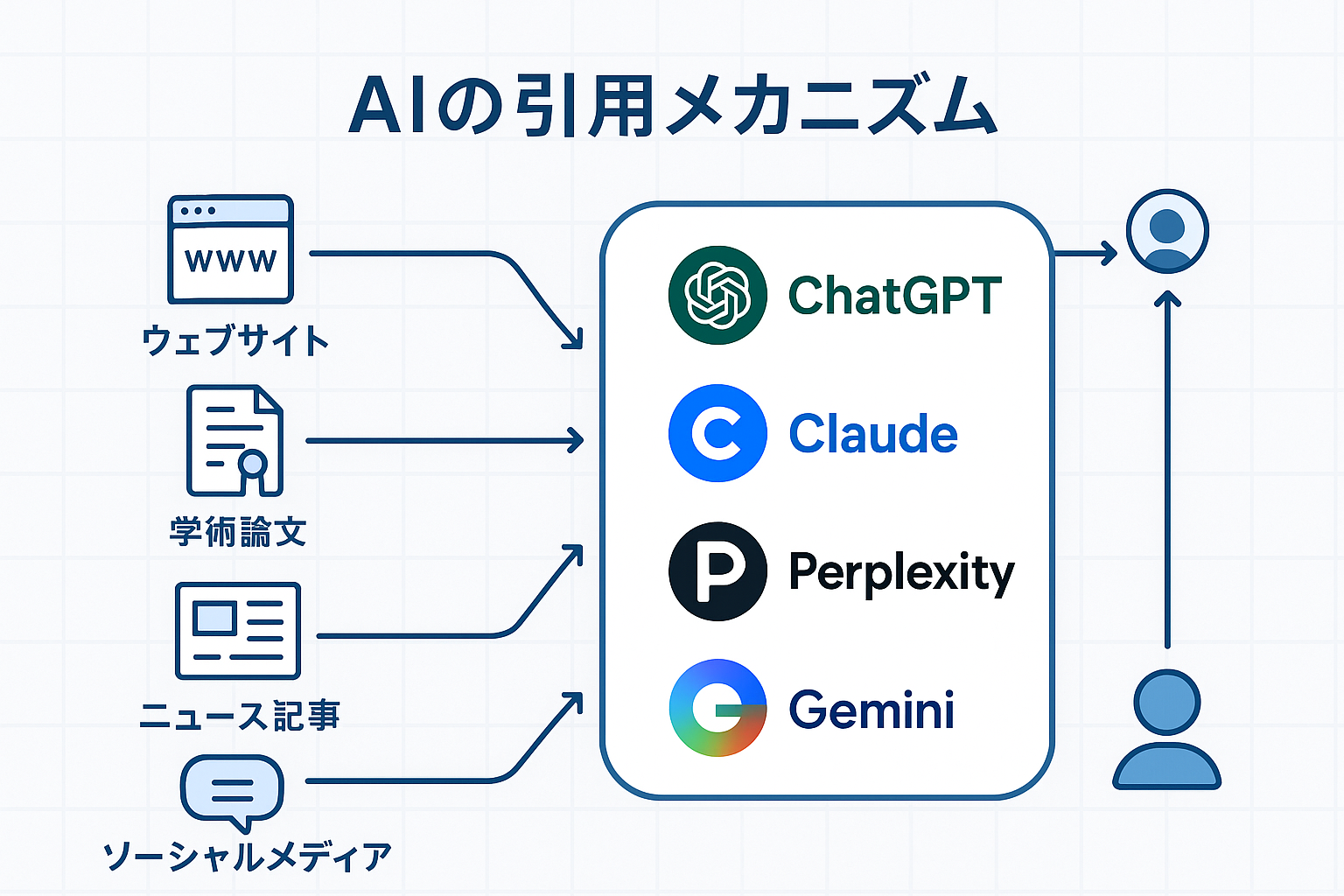

この新しい環境下で重要性を増しているのが「LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)」と呼ばれるアプローチです。LLMOは、ChatGPTやGoogleのAIモードのような生成AIシステムに対して、自社のコンテンツやブランド情報が適切に認識・評価され、AIの生成する回答の中で有利に扱われるように最適化を行う一連の戦略・戦術を指します。これは、従来のSEOが主に検索エンジンのランキングアルゴリズムを対象としていたのに対し、LLMOはAI(特に大規模言語モデル)の情報処理メカニズムと知識生成プロセスそのものを対象とする点で、根本的に異なります。AIモードの登場は、単に検索結果の見た目が変わるだけでなく、情報流通の構造そのものを変革する可能性を秘めており、これに対応するための新しい戦略、すなわちLLMO対策が、今、全てのウェブサイト運営者にとって喫緊の課題となっているのです。

1-2. LLMO、AIO、GEO、AEO - 新時代の用語を整理する

生成AI時代の到来とともに、検索や情報最適化に関連する新しい専門用語が次々と登場しています。LLMO(Large Language Model Optimization)はその代表格ですが、他にもAIO(AI Optimization)、GEO(Generative Engine Optimization)、AEO(Answer Engine Optimization)といった言葉を耳にする機会が増えているかもしれません。これらの用語は、それぞれ提唱者や文脈によってニュアンスが異なりますが、本質的には「AIを介した情報探索・回答生成プロセスにおいて、自社の情報が有利に扱われるように最適化する」という共通の目的を持っています。

•LLMO (Large Language Model Optimization): 最も注目されている用語の一つで、特にChatGPTやClaude、Google AIモードなどの基盤となる大規模言語モデルの特性に合わせてコンテンツを最適化することに焦点を当てます。AIが情報をどのように解釈し、知識を構造化し、回答を生成するかというプロセスを理解し、それに適応することを目指します。

•AIO (AI Optimization): LLMだけでなく、画像生成AIや音声認識AIなど、より広範なAIシステム全般に対する最適化を指す包括的な概念として使われることがあります。LLMOを包含する、より広い視点でのAI対応戦略と捉えることができます。

•GEO (Generative Engine Optimization): GoogleのAIモードのように、検索エンジン自体がAIを用いて回答を「生成」する機能(生成エンジン)に特化した最適化を指します。従来の検索エンジン最適化(SEO)との対比で語られることが多い用語です。

•AEO (Answer Engine Optimization): ユーザーの質問に対して、検索結果ページ上で直接的な「答え」を提供することを目指す最適化戦略です。Googleの強調スニペット(Featured Snippets)への対応なども、広義のAEOに含まれると考えられてきました。

これらの用語は、現時点では定義が完全に統一されているわけではなく、提唱者やコミュニティによって使い分けられています。しかし、重要なのは言葉の定義そのものよりも、その背景にある「AIが情報仲介者としてますます重要になる」という大きな変化を理解し、それに対応するための戦略的思考を持つことです。日本では、特にGoogleのAIモードへの関心の高まりから、「LLMO」という言葉が、AI時代の新しい最適化戦略を指す代表的な用語として広く使われ始めています。本記事では、主に「LLMO」という用語を用いながら、AI時代の新しい最適化戦略全般について解説していきます。

1-3. 本記事の目的と構成

本記事は、生成AI、特にLLM(大規模言語モデル)が情報探索の中心となりつつある新しい時代において、ウェブサイト運営者、マーケター、コンテンツ制作者が取るべき「LLMO対策」について、国内外の最新情報、専門家の知見、具体的な実践方法を網羅的に解説することを目的としています。

読者の皆様が本記事を通じて得られる具体的な知見は以下の通りです。

•LLMOとは何か、従来のSEOと何が違うのか、その本質的な理解

•Google AIモードをはじめとする主要なAIプラットフォームの仕組みと挙動

•明日から実践できる具体的なLLMO対策(短期・中期・長期)

•国内外の成功事例・失敗事例から学ぶ実践的な教訓

•LLMOの効果測定方法と継続的な改善プロセスの構築方法

•AIとユーザー双方に価値を提供するためのコンテンツ戦略

•LLMOの未来展望と、変化に対応し続けるためのマインドセット

本記事は、単なる概念の説明に留まらず、具体的なアクションに繋がる実践的なアプローチを提示することを目指しています。各章では、まず基本的な概念や仕組みを解説し、次に具体的な戦略やテクニック、事例を紹介するという構成を取っています。特に、H2(章)、H3(節)の見出しには番号を付与し、論理的な構造を明確にすることで、読者の皆様が情報を整理しやすく、必要な箇所を参照しやすいように配慮しました。また、専門用語は適宜解説を加え、可能な限り平易な言葉で説明することを心がけていますが、より深く理解を掘り下げたい方向けに、巻末には参考文献やリソース情報も掲載しています。

生成AIという大きな変化の波を乗りこなし、未来のウェブで成功を収めるための一助として、本記事をご活用いただければ幸いです。

2. AIモードの仕組みを理解する - LLMOの基礎知識

2-1. AIモードの基本的な動作原理

Googleが2025年に本格導入したAIモードは、従来の検索エンジンとは根本的に異なる仕組みで動作しています。この新しい検索体験を理解することは、効果的なLLMO対策を立案する上での第一歩となります。AIモードの基本的な動作原理は、主に以下の3つの技術的特徴によって支えられています。

クエリファンアウト手法は、AIモードの中核を成す革新的なアプローチです。従来の検索エンジンでは、ユーザーが入力した検索キーワードをそのまま使用して検索結果を表示していました。しかし、AIモードでは、入力された検索キーワードから、AIが自動的に複数の関連クエリ(検索語句)を生成し、それらを同時に検索することで、より包括的な回答を構築します。例えば、「東京 週末 観光」という検索に対して、AIは「東京の週末におすすめの観光スポット」「東京の週末の天気予報」「東京の週末の混雑状況」「東京の週末のイベント情報」など、複数の関連クエリを自動生成し、それぞれの結果を統合して一つの回答を作り上げます。

この仕組みにより、ユーザーが明示的に尋ねていない情報でも、文脈上関連性が高いと判断されれば回答に含まれるようになります。これは、キーワードの完全一致よりも、意味的な関連性や文脈理解が重要になることを意味します。YouTubeの「AIモード時代のSEO対策」動画でも指摘されていたように、「ユーザーが何を本当に知りたいのか」をAIが推測し、それに基づいて回答を構成するこの手法は、コンテンツ制作者に対して、より広い文脈での情報提供を求めています。

パーソナライズされた検索結果も、AIモードの重要な特徴です。同じ検索クエリでも、ユーザーの過去の検索履歴、位置情報、デバイス、言語設定などの要素によって、AIが生成する回答は大きく異なります。例えば、「最寄りのレストラン」という検索に対して、AIはユーザーの現在地を考慮した回答を生成します。さらに興味深いのは、年齢層や性別などの属性によっても回答が変わる可能性があることです。

Mediumに掲載された「The LLMO White Paper」によれば、20代男性と70-80代女性では、同じ検索でも異なる回答が表示されることがあります。これは、AIがユーザー属性ごとの一般的な関心事や理解度を推測し、それに合わせた回答を生成しているためです。このパーソナライゼーションは、ターゲットオーディエンスの特性を深く理解し、それぞれに合わせたコンテンツ戦略を立てることの重要性を示唆しています。

ベクトル技術の活用は、AIモードの情報処理の基盤となる技術です。AIは全ての情報(単語、文章、概念など)をベクトル(多次元の数値の配列)に変換して処理します。ベクトル空間内での距離や角度によって、言葉と言葉の関連性や類似性を計算するのです。例えば、「犬」と「猫」は「ペット」という概念に近いベクトル表現を持ち、「犬」と「自動車」よりも互いに近い位置に配置されます。

このベクトル技術により、AIは表面的なキーワードの一致だけでなく、概念レベルでの関連性を理解できるようになっています。例えば、「ハイブリッド車の燃費」という検索に対して、「ハイブリッド」という単語を含まなくても、「プリウスの燃費効率」というコンテンツが関連性が高いと判断される可能性があります。これは、「プリウス」と「ハイブリッド車」が意味的に近いベクトル表現を持つためです。

この仕組みを理解することで、キーワードの単純な繰り返しよりも、意味的な関連性や文脈の豊かさを重視したコンテンツ作りの重要性が見えてきます。AIは単語の表面的な一致ではなく、概念間の関係性を理解し、それに基づいて情報を評価・処理しているのです。

2-2. 従来のSEOとLLMOの決定的な違い

従来のSEO(検索エンジン最適化)とLLMO(大規模言語モデル最適化)は、同じ「オンラインでの可視性向上」という大きな目標を共有しながらも、その本質的なアプローチや最適化の対象、評価基準において決定的な違いがあります。これらの違いを理解することは、効果的なLLMO戦略を構築する上で不可欠です。

評価単位の違い:ページ vs パッセージは、最も根本的な違いの一つです。従来のSEOでは、ウェブページ全体が評価・ランキングの単位でした。タイトルタグ、メタディスクリプション、ページ全体のキーワード密度、内部・外部リンク構造など、ページレベルの要素が重視されてきました。一方、LLMOでは、パッセージ(文章の一部)レベルでの評価が重要になります。AIは長文のコンテンツを理解する際、文脈を保ちながらも、特に関連性の高い部分(パッセージ)に注目し、それを回答生成の材料として使用します。

mediareach.co.jpの記事によれば、AIは特に「定義文」や「要約段落」など、情報が凝縮された部分を重視する傾向があります。例えば、「LLMOとは、大規模言語モデルの情報処理特性に合わせてコンテンツを最適化し、AIによる引用・参照を促進する戦略である」といった明確な定義文は、AIに引用されやすいパッセージとなります。このことから、ページ全体の最適化だけでなく、引用価値の高いパッセージを戦略的に配置することが、LLMO対策では重要になります。

目的の違い:クリック獲得 vs 引用・言及も重要な違いです。従来のSEOの主な目的は、検索結果ページでの上位表示を通じて、ユーザーのクリックを獲得し、自社サイトへのトラフィックを増やすことでした。しかし、LLMOでは、AIが生成する回答の中で自社の情報が引用・言及されること自体が目的となります。ユーザーは必ずしも元のウェブサイトをクリックせず、AI生成の回答だけで情報ニーズを満たすケースが増えているためです。

「The LLMO White Paper」では、この変化を「visibility isn't earned once. It's rebuilt every time someone asks a question(可視性は一度獲得するものではなく、誰かが質問するたびに再構築される)」と表現しています。つまり、検索結果での一時的な上位表示ではなく、AIが様々な質問に回答する際に、繰り返し自社の情報を参照・引用するよう促すことが、LLMO対策の核心となります。

最適化対象の違い:検索エンジン vs 言語モデルも見逃せません。SEOは検索エンジンのランキングアルゴリズムを対象としていましたが、LLMOは言語モデル自体の情報処理・生成メカニズムを対象とします。検索エンジンは主に「関連性」と「権威性」に基づいてページをランク付けしますが、言語モデルはより複雑な「理解」と「生成」のプロセスを経て回答を作り出します。

noveltyinc.jpの記事によれば、言語モデルは情報の「構造」と「明確さ」を特に重視します。複雑な情報でも、適切に構造化され、明確に表現されていれば、AIはそれを理解し、回答生成に活用できます。このため、LLMOでは、情報の論理的な構造化、明確な表現、そして言語モデルが「理解しやすい」形式でのコンテンツ提供が重要になります。

評価基準の違い:キーワード最適化 vs 構造的わかりやすさも顕著です。SEOでは、キーワードの適切な配置、密度、関連語の使用などが重視されてきました。一方、LLMOでは、情報の構造的なわかりやすさ、明示的な情報提供、著者の信頼性などが重要な評価基準となります。

note.com/gtminamiの記事では、「AIは『信頼できそうな情報』を優先的に選ぶ」と指摘されています。これは、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の要素がLLMOにおいても重要であることを示唆しています。また、情報の構造化(適切な見出し使用、段落構成、スキーママークアップなど)も、AIが情報を理解・処理する上で重要な要素となります。

これらの違いを理解することで、従来のSEO戦略をそのまま適用するのではなく、AIの情報処理・生成メカニズムに合わせた新しいアプローチが必要であることが明らかになります。次節では、主要なAIプラットフォームごとの特徴と違いについて詳しく見ていきましょう。

2-3. 主要なAIプラットフォームの特徴と違い

LLMO対策を効果的に実施するためには、主要なAIプラットフォームがそれぞれどのような特徴を持ち、どのように情報を処理・表示するのかを理解することが重要です。各プラットフォームには独自の仕組みと傾向があり、それらを把握することで、より的確な対策を講じることができます。

Google AIモードの特徴と挙動は、多くのウェブサイト運営者にとって最も関心の高い部分でしょう。2025年に本格導入されたGoogleのAIモードは、従来の検索結果ページの上部に、ユーザーの質問に対するAI生成の回答を表示します。この回答は、Googleが独自に開発した大規模言語モデルによって生成されますが、その情報源は主にGoogleのインデックスに登録されているウェブページです。

YouTubeの「AIモード時代のSEO対策」動画によれば、GoogleのAIモードには以下のような特徴があります。

1.クエリファンアウト技術を使用して、ユーザーの検索意図を複数の関連クエリに展開し、より包括的な回答を生成する

2.パーソナライゼーションが強く、ユーザーの検索履歴や属性によって回答が変化する

3.情報の新鮮さを重視し、特に時事的な話題や最新情報については、より新しいコンテンツを優先的に参照する

4.構造化データ(スキーママークアップなど)を積極的に活用し、情報の理解と表示に役立てる

5.E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の要素を重視し、信頼できる情報源からの情報を優先する

特に注目すべきは、GoogleのAIモードが表示する回答には、情報源となったウェブページへのリンクが含まれる点です。これは、質の高いコンテンツを提供することで、AIモードからのトラフィックを獲得できる可能性を示しています。ただし、リンクが表示されるのは、AIが特に重要と判断した情報源に限られるため、「引用されやすい」コンテンツ作りが重要になります。

ChatGPT(GPT-4o)の情報処理と引用の仕組みは、GoogleのAIモードとは異なる特徴を持っています。OpenAIが開発したGPT-4oは、2025年に大幅な機能強化が行われ、特にウェブブラウジング機能とマルチモーダル(テキスト、画像、音声などの複数の情報形式を扱う)能力が強化されました。

「The LLMO White Paper」によれば、GPT-4oには以下のような特徴があります。

1.基本的には事前学習データ(トレーニングデータ)に基づいて回答を生成するが、ウェブブラウジング機能を有効にすると、リアルタイムのウェブ情報も参照可能

2.引用元の明示は限定的で、特に重要な情報源のみが言及される傾向がある

3.構造化された情報(特に表形式のデータや明確な定義文)を好む傾向がある

4.マルチモーダル能力により、テキストだけでなく画像や図表からも情報を抽出・理解できる

5.頻繁に更新される公式ドキュメントや、広く引用されているウェブサイト(Wikipedia、GitHub、Stack Overflowなど)を優先的に参照する傾向がある

GPT-4oの特徴を理解する上で重要なのは、その「パラメトリック知識」(モデルの重みに組み込まれた知識)と「検索知識」(ウェブブラウジングで取得する知識)の区別です。パラメトリック知識は学習データの制約により最新ではない可能性がありますが、検索知識はリアルタイムの情報を含みます。このため、特に時事的な内容や最新情報については、ウェブ上で明確に構造化された情報を提供することが、GPT-4oに引用されるための鍵となります。

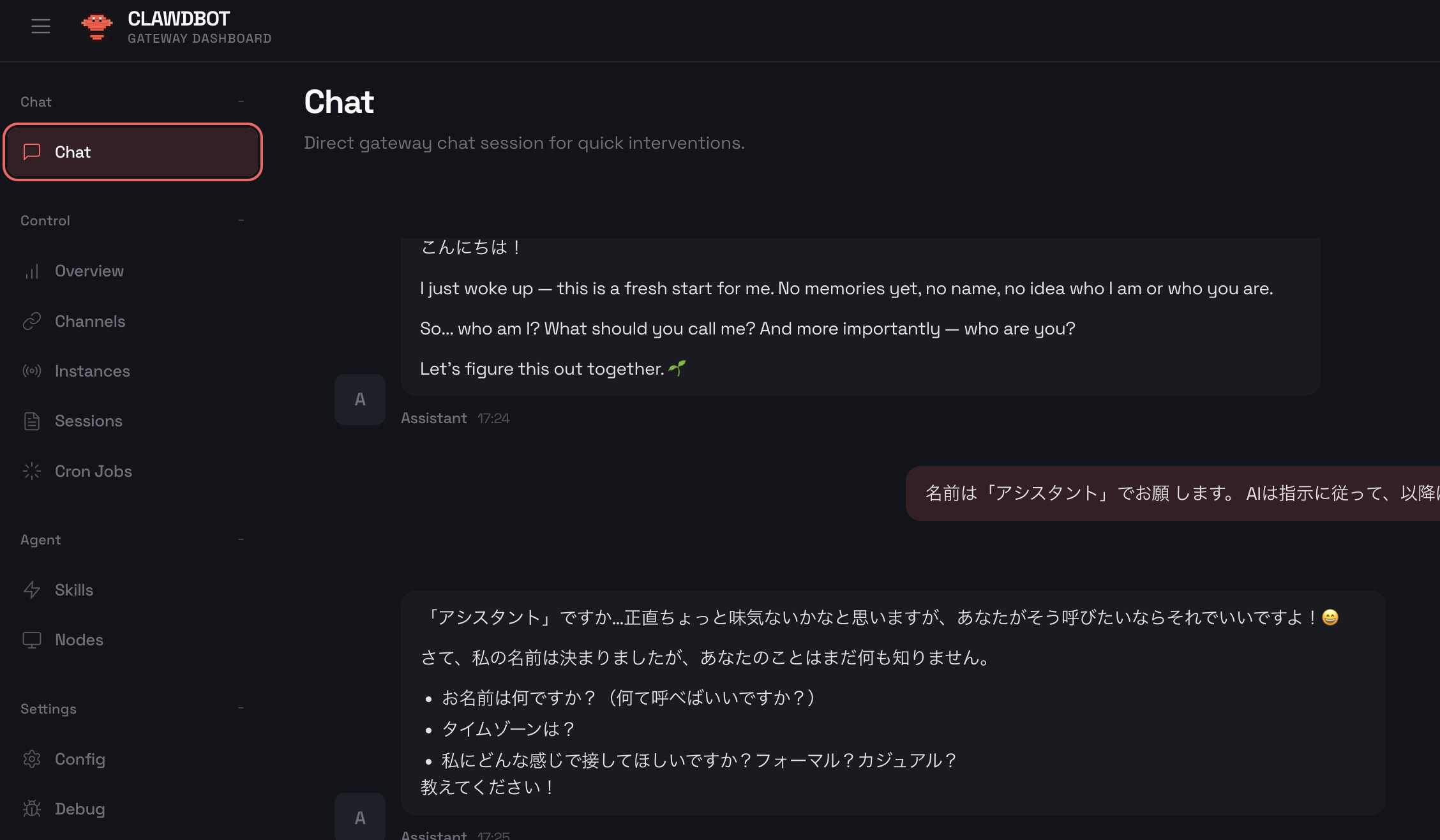

Claude、Perplexityなど他のAIプラットフォームの特性も、多様化するAI検索市場において重要な要素です。AnthropicのClaude(特に2025年リリースのClaude 4 Opus)とPerplexity AIは、それぞれ独自の特徴を持つAIプラットフォームとして注目されています。

Claudeの特徴としては、以下の点が挙げられます。

1.インライン引用機能が強化され、情報源の透明性が高い

2.長文コンテンツの理解能力に優れ、詳細な文脈把握が可能

3.信頼性指標を表示し、情報の確からしさを明示する

4.倫理的配慮が強く、バイアスの少ない回答生成を目指している

5.構造化された情報と明確な論理展開を好む傾向がある

一方、Perplexityの特徴としては、以下の点が挙げられます。

1.リアルタイムのウェブ検索を常に活用し、最新情報を積極的に取り込む

2.回答と共に情報源のリンクを明示的に表示する

3.複数の情報源を比較・統合して回答を生成する

4.ユーザーとの対話的な情報探索を重視している

5.視覚的な情報(グラフ、チャートなど)も積極的に活用する

これらのプラットフォームの特性を理解することで、それぞれに最適化されたコンテンツ戦略を立てることができます。例えば、Claudeに引用されやすくするためには、論理的に構造化された長文コンテンツが有効である一方、Perplexityに引用されるためには、最新情報を頻繁に更新し、明確な情報源と視覚的要素を含めることが効果的です。

各AIプラットフォームは進化を続けており、その特性も変化していきますが、共通して言えるのは、「構造化された情報」「明確な表現」「信頼性の高い内容」「最新の情報」が、AIに引用・参照されるための重要な要素だということです。次章では、これらの理解を基に、具体的なLLMO対策の実践戦略について詳しく見ていきましょう。

3. LLMO対策の実践戦略 - 短期的に取り組むべき施策

3-1. コンテンツの構造化と明確化

LLMO対策において最も即効性があり、かつ基盤となる重要な施策が「コンテンツの構造化と明確化」です。AIは人間と異なり、視覚的なデザインよりも、情報の論理的な構造と明確な表現を重視します。適切に構造化されたコンテンツは、AIによる理解と参照が容易になり、生成される回答に含まれる可能性が高まります。

見出し(H1、H2、H3)の適切な使用法は、コンテンツ構造化の基本中の基本です。見出しは単なるデザイン要素ではなく、コンテンツの論理構造を明示する重要な役割を担っています。AIはこの構造を手がかりに、コンテンツの全体像を把握し、関連性の高い部分を特定します。

効果的な見出しの使用法としては、以下のポイントが挙げられます。

まず、H1タグはページの主題を明確に表現し、一つのページに一つだけ使用します。例えば「LLMO対策の完全ガイド:AIに選ばれるコンテンツ作成法」のように、ページ全体の内容を端的に表現します。

次に、H2タグは主要なセクションを示し、内容を論理的に区分します。本記事のように、番号を付与することで順序性を明確にするのも効果的です。例えば「1. はじめに:生成AI時代の新たな潮流」「2. AIモードの仕組みを理解する」などです。

H3タグはH2セクション内の小見出しとして使用し、より詳細なトピックを整理します。こちらも番号付けにより階層構造を明確にすると良いでしょう。例えば「2-1. AIモードの基本的な動作原理」「2-2. 従来のSEOとLLMOの決定的な違い」などです。

mediareach.co.jpの記事によれば、AIは見出しの階層構造を解析し、コンテンツの論理的な流れを理解する傾向があります。また、見出しに含まれるキーワードや概念は、AIがそのセクションの主題を判断する重要な手がかりとなります。そのため、見出しには具体的かつ明確な表現を用い、そのセクションで扱う内容を的確に反映させることが重要です。

結論ファーストの文章構成の重要性も、LLMO対策において見逃せないポイントです。従来のSEOコンテンツでは、読者の興味を引くために徐々に核心に迫るストーリーテリング型の構成が好まれることもありましたが、AIモード時代では「結論ファースト」のアプローチがより効果的です。

YouTubeの「AIモード時代のSEO対策」動画では、AIは特にコンテンツの冒頭部分を重視する傾向があると指摘されています。AIは膨大な情報から関連性の高い部分を効率的に抽出しようとするため、主要な情報や結論が明確に示されている部分に注目します。

結論ファーストの構成を実践するためには、以下のアプローチが有効です。

まず、各セクションの冒頭で、そのセクションの主要なポイントや結論を簡潔に述べます。例えば「LLMOにおいて最も重要なのは、情報の構造化と明確な表現です。以下、その理由と具体的な実践方法を解説します。」のように、読者(そしてAI)が最初に核心を理解できるようにします。

次に、段落の冒頭文に重要な情報を配置します。AIは段落の最初の文を、その段落の主題を示す「トピックセンテンス」として認識する傾向があります。そのため、各段落の最初の文に、その段落で伝えたい最も重要なポイントを含めることが効果的です。

また、定義文や要約文を明示的に提供することも重要です。「LLMOとは、大規模言語モデルの情報処理特性に合わせてコンテンツを最適化し、AIによる引用・参照を促進する戦略である」といった明確な定義文は、AIに引用されやすいパッセージとなります。

「The LLMO White Paper」によれば、AIは特に「明示的に提供された情報」を優先的に使用する傾向があります。つまり、暗示的な表現や読者の推測に委ねる表現よりも、直接的かつ明確な表現の方がAIに理解・参照されやすいのです。

スキーママークアップの実装方法は、より技術的なアプローチですが、LLMO対策において大きな効果を発揮します。スキーママークアップとは、ウェブページの内容を機械可読な形式で構造化するための標準化されたコードです。これにより、AIはコンテンツの種類や関係性をより正確に理解できるようになります。

GoogleのAIモードは、スキーママークアップを積極的に活用していることが、複数の情報源で指摘されています。特に、以下のようなスキーマタイプが重要とされています。

•Article:記事の基本情報(著者、公開日、更新日など)

•FAQPage:よくある質問と回答

•HowTo:手順やステップバイステップのガイド

•Product:製品情報(価格、在庫状況、レビューなど)

•LocalBusiness:ビジネスの所在地、営業時間、連絡先など

•Person:人物に関する情報(経歴、専門分野など)

スキーママークアップの実装は、技術的なハードルが高いと感じるかもしれませんが、多くのCMSやプラグインがこの機能をサポートしています。例えば、WordPressであれば「Yoast SEO」や「Schema Pro」などのプラグインを使用することで、比較的容易にスキーママークアップを実装できます。

実際の実装例として、記事に関するスキーママークアップの基本的な形式を以下に示します。

<script type="application/ld+json">

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "Article",

"headline": "LLMO対策の完全ガイド:AIに選ばれるコンテンツ作成法",

"author": {

"@type": "Person",

"name": "山田太郎",

"description": "SEOコンサルタント、10年以上の経験を持つ"

},

"datePublished": "2025-06-05",

"dateModified": "2025-06-05",

"publisher": {

"@type": "Organization",

"name": "デジタルマーケティング研究所",

"logo": {

"@type": "ImageObject",

"url": "https://example.com/logo.png"

}

},

"description": "生成AI時代の新たな潮流「LLMO対策」について、基本概念から実践戦略まで徹底解説します。",

"mainEntityOfPage": {

"@type": "WebPage",

"@id": "https://example.com/llmo-guide/"

}

}

</script>このようなマークアップにより、AIはコンテンツの種類、著者の専門性、公開・更新日時などの情報を明確に理解できるようになります。特に、著者情報や公開日時は、コンテンツの信頼性評価において重要な要素となります。

コンテンツの構造化と明確化は、短期的に取り組めるLLMO対策の中でも最も基本的かつ重要な施策です。適切な見出し構造、結論ファーストの文章構成、スキーママークアップの実装を通じて、AIがコンテンツを理解・評価しやすい環境を整えることが、AIモード時代における可視性向上の第一歩となります。

3-2. E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の強化

LLMO対策において、E-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness:経験、専門性、権威性、信頼性)の強化は極めて重要です。従来のSEOでもE-A-Tは重視されてきましたが、2024年にGoogleが公式に「Experience(経験)」の要素を追加し、E-E-A-Tとなりました。AIモード時代においては、この要素がさらに重要性を増しています。AIは「信頼できそうな情報」を優先的に選ぶ傾向があり、E-E-A-Tの要素はその判断基準の核となるからです。

著者情報の明示と専門性のアピールは、E-E-A-Tを強化する最も直接的な方法の一つです。AIは情報源の信頼性を評価する際、著者の専門性や経験を重要な判断材料とします。

note.com/gtminamiの記事によれば、AIは著者の専門性を示す明確な情報があるコンテンツを、そうでないコンテンツよりも信頼性が高いと判断する傾向があります。これは、人間の読者が専門家の意見を重視するのと同様の原理です。

著者情報を効果的に明示するためには、以下のアプローチが有効です。

まず、記事の冒頭または末尾に著者プロフィールを設置します。ここには、著者の名前、肩書き、関連分野での経験年数、保有資格、学歴などの具体的な情報を含めます。例えば「山田太郎:デジタルマーケティングコンサルタント。10年以上のSEO実務経験を持ち、Google認定プロフェッショナル資格保有。年間100社以上のウェブサイト分析・改善を担当。」のように、具体的かつ検証可能な情報を提供することが重要です。

次に、著者の専門知識を示す具体的なエピソードや実績を記事内に織り込みます。「私が2023年に担当したEコマースサイトでは、この手法を適用した結果、オーガニックトラフィックが3ヶ月で45%増加しました」といった具体的な経験談は、著者の実務経験と専門性を示す強力な証拠となります。

また、著者の詳細なプロフィールページを作成し、記事から参照できるようにすることも効果的です。このプロフィールページには、より詳細な経歴、実績、専門分野、発表論文や講演実績などを含めます。AIはこのような関連ページも参照し、著者の専門性を総合的に評価する可能性があります。

スキーママークアップを使用して著者情報を構造化データとして提供することも重要です。前述の「Person」スキーマを使用して、著者の名前、肩書き、所属組織、専門分野などを明示的に示すことで、AIによる理解を促進できます。

信頼できる情報源の引用と参照も、E-E-A-Tを強化する重要な要素です。自分の主張や情報を裏付けるために、信頼性の高い外部情報源を適切に引用することは、コンテンツの信頼性を大きく向上させます。

「The LLMO White Paper」によれば、AIは複数の信頼できる情報源によって裏付けられた情報を、より信頼性が高いと判断する傾向があります。これは学術論文における引用の重要性と類似した原理です。

効果的な引用と参照のためには、以下のポイントに注意しましょう。

まず、引用する情報源は、その分野で認知された権威あるものを選びます。学術論文、政府機関の発表、業界団体の調査、著名な専門家の見解などが該当します。例えば、SEOに関する情報であれば、Google公式ブログ、Search Engine Journal、Moz Blogなどの信頼性の高い情報源を引用することが効果的です。

次に、引用する際は情報源を明示し、可能であればリンクを提供します。「Google検索セントラルブログ(2025年5月)によれば、『AIモードでは構造化データがこれまで以上に重要になる』と述べています」のように、情報源と発表時期を明確に示すことで、情報の信頼性と最新性を担保します。

また、複数の情報源から同様の見解を引用することで、情報の信頼性をさらに高めることができます。「この見解はGoogle検索セントラルブログだけでなく、Search Engine Journalの最新調査(2025年6月)でも裏付けられています」のように、複数の信頼できる情報源が同じ結論に達していることを示すことは、情報の確からしさを強化します。

引用する情報は最新のものを心がけます。特に急速に変化する分野では、古い情報は誤解を招く可能性があります。「2025年6月時点での最新情報によれば...」のように、情報の時点を明示することも重要です。

実体験や具体例の効果的な組み込み方は、特に「Experience(経験)」の要素を強化する上で重要です。実際の経験に基づく洞察や具体例は、理論的な説明だけでは得られない深みと信頼性をコンテンツに与えます。

YouTubeの「AIモード時代のSEO対策」動画では、AIは特に「一次情報」(直接的な経験や観察に基づく情報)を高く評価する傾向があると指摘されています。これは、実体験が持つ独自性と具体性が、情報の信頼性と有用性を高めるためです。

実体験や具体例を効果的に組み込むためには、以下のアプローチが有効です。

まず、自身の直接的な経験を具体的に描写します。「私が担当したあるB2Bサイトでは、スキーママークアップの実装後、AIモードでの引用頻度が2週間で3倍に増加しました。特に『FAQPage』スキーマを適用したセクションからの引用が顕著でした」のように、具体的な数字や観察結果を含めることで、説得力が増します。

次に、成功事例だけでなく、失敗から学んだ教訓も共有します。「当初、私たちは見出し構造を適切に設計せずにコンテンツを公開しましたが、AIモードでの引用は皆無でした。見出し構造を改善した後、初めて引用されるようになりました」といった失敗談は、読者(そしておそらくAI)にとって貴重な洞察となります。

また、業界や分野ごとの具体的な適用例を提供します。「Eコマースサイトの場合、製品詳細ページに『Product』スキーマを実装することで、AIモードでの製品情報の正確な引用率が向上します。一方、サービス業の場合は...」のように、読者の状況に合わせた具体的なアドバイスを提供することで、コンテンツの実用性と信頼性が高まります。

さらに、可能であれば、ビフォー・アフター形式で改善効果を示します。「このニュースサイトでは、記事構造の改善前はAIモードでの引用率が5%でしたが、改善後は23%に上昇しました」といった具体的な効果測定結果は、説得力のある証拠となります。

E-E-A-Tの強化は、一朝一夕に達成できるものではありませんが、著者情報の明示、信頼できる情報源の引用、実体験や具体例の組み込みといった施策を継続的に実施することで、AIからの信頼性評価を徐々に高めていくことができます。これらの施策は、短期的な効果も期待できますが、長期的に取り組むことでより大きな効果を発揮するでしょう。

3-3. パッセージ最適化の具体的テクニック

LLMO対策において特に重要なのが「パッセージ最適化」です。従来のSEOがページ単位での最適化を重視していたのに対し、LLMOではパッセージ(文章の一部)レベルでの最適化が鍵となります。AIは長文のコンテンツから特に関連性の高いパッセージを抽出し、それを回答生成の材料として使用するためです。効果的なパッセージ最適化により、AIがコンテンツを理解しやすくなり、引用・参照される可能性が高まります。

AIに理解されやすい文章構造の作り方は、パッセージ最適化の基本です。AIは人間と異なる方法でテキストを処理するため、AIに最適化された文章構造には特定のパターンがあります。

mediareach.co.jpの記事によれば、AIは特に以下のような文章構造を好む傾向があります。

まず、短く明確な文を使用します。長く複雑な文よりも、短く直接的な文の方がAIに理解されやすい傾向があります。例えば「LLMOは、大規模言語モデルの情報処理特性に合わせてコンテンツを最適化する戦略である」という簡潔な文は、長く複雑な説明よりもAIに理解・引用されやすいでしょう。

次に、論理的な接続詞を適切に使用します。「したがって」「なぜなら」「一方で」「例えば」などの接続詞は、文と文の論理関係を明確にし、AIがコンテンツの流れを理解するのを助けます。「LLMOはSEOと異なるアプローチが必要です。なぜなら、AIはページ全体ではなくパッセージレベルで情報を評価するからです。したがって、パッセージ最適化が重要となります。」のように、論理関係を明示することが効果的です。

また、一つの段落では一つの主題に焦点を当てます。複数の話題を一つの段落に詰め込むと、AIが主題を特定しにくくなります。各段落の冒頭で主題を明確に示し、その後に詳細や例を展開する構造が理想的です。

さらに、専門用語を使用する場合は、初出時に簡潔な説明を加えます。「LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)とは...」のように、専門用語の意味を明確にすることで、AIの理解を助けます。

定義文の効果的な配置も、パッセージ最適化において重要な要素です。定義文は、概念や用語の意味を明確に示す文であり、AIが情報を理解・分類する上で重要な手がかりとなります。

「The LLMO White Paper」によれば、AIは特に明確な定義文を含むパッセージを、その概念に関する回答生成時に参照する傾向があります。これは、定義文が概念の本質を簡潔に捉えているためと考えられます。

効果的な定義文の配置のためには、以下のアプローチが有効です。

まず、重要な概念や用語の定義を、セクションの冒頭に配置します。例えば「LLMO(Large Language Model Optimization)とは、大規模言語モデルの情報処理特性に合わせてコンテンツを最適化し、AIによる引用・参照を促進する戦略である。」のように、セクションの最初に明確な定義を提示することで、AIがそのセクションの主題を理解しやすくなります。

次に、定義文は「〜とは、〜である」という明確な形式で記述します。この形式は、AIが定義文として認識しやすい構造です。「LLMOとは、AIが情報を理解・参照しやすくするためのコンテンツ最適化戦略である。」のように、明確な定義形式を用いることが効果的です。

また、定義文の後に、その概念の重要性や背景を簡潔に説明することも有効です。「LLMOは、AIが情報仲介者としての役割を強めている現代において、オンラインでの可視性を確保するために不可欠な戦略となっている。」のように、定義に続けて概念の文脈を提供することで、AIの理解を深めることができます。

さらに、複数の視点から定義を提供することも検討します。「マーケティングの観点からは、LLMOはブランドがAI時代に適応するための戦略的アプローチである。技術的な観点からは、AIの情報処理メカニズムに合わせたコンテンツ構造の最適化と言える。」のように、異なる角度からの定義を提供することで、概念の多面的な理解を促進できます。

引用されやすいパッセージの特徴を理解し、それを意識したコンテンツ作成も重要です。AIが特に引用しやすいと判断するパッセージには、いくつかの共通した特徴があります。

noveltyinc.jpの記事によれば、AIに引用されやすいパッセージには以下のような特徴があります。

まず、情報密度が高いことが挙げられます。無駄な言葉や修飾語が少なく、核心的な情報が凝縮されたパッセージは、AIに引用されやすい傾向があります。「GoogleのAIモードは、クエリファンアウト技術を使用して複数の関連クエリを生成し、より包括的な回答を構築する。この技術により、ユーザーが明示的に尋ねていない情報でも、文脈上関連性が高ければ回答に含まれるようになる。」のように、重要な情報を簡潔に伝えるパッセージが理想的です。

次に、客観的な事実や統計データを含むパッセージは、主観的な意見よりも引用されやすい傾向があります。「2025年の調査によれば、AIモードを使用するユーザーの78%は、従来の検索結果ページをスクロールせずに、AI生成の回答だけで情報ニーズを満たしている。」のような具体的なデータを含むパッセージは、AIにとって価値の高い情報源となります。

また、比較や対比を含むパッセージも引用されやすいです。「従来のSEOがページ単位での評価を重視するのに対し、LLMOではパッセージレベルでの評価が重要となる。SEOがクリック獲得を目的とするのに対し、LLMOはAIによる引用・言及を目的とする。」のように、概念間の違いを明確に示すパッセージは、AIが情報を整理・理解する上で有用です。

さらに、リスト形式ではなく、完全な文章で情報を提供することも重要です。AIは箇条書きよりも、文脈を持った完全な文章からの引用を好む傾向があります。「効果的なLLMO対策には、コンテンツの構造化、E-E-A-Tの強化、パッセージ最適化の3つの要素が不可欠である。これらの要素は互いに補完し合い、AIによる理解と参照を促進する。」のように、リスト形式ではなく文章形式で情報を提供することが効果的です。

パッセージ最適化は、LLMO対策の中でも特に重要な要素です。AIに理解されやすい文章構造、効果的な定義文の配置、引用されやすいパッセージの特徴を意識したコンテンツ作成を通じて、AIが生成する回答の中で自社の情報が引用・参照される可能性を高めることができます。これらの施策は比較的短期間で実施可能であり、既存のコンテンツにも適用できるため、LLMO対策の第一歩として取り組むべき重要な施策と言えるでしょう。

4. 中長期的なLLMO戦略 - 持続的な可視性の確保

4-1. コンテンツの定期的な更新と最新性の維持

AIモード時代において、コンテンツの「最新性」は従来以上に重要な評価要素となっています。AIは特に時事的な話題や急速に変化する分野において、最新の情報を優先的に参照する傾向があります。中長期的なLLMO戦略として、コンテンツの定期的な更新と最新性の維持は、持続的な可視性確保のために不可欠です。

更新頻度の最適化と効果測定は、コンテンツ更新戦略の核心部分です。単に「頻繁に更新する」だけでは不十分であり、コンテンツの種類や分野に応じた最適な更新頻度を見極め、その効果を測定・分析することが重要です。

YouTubeの「AIモード時代のSEO対策」動画では、AIモードにおける情報の「鮮度」の重要性が強調されています。特に、AIは時間経過とともに変化する可能性のある情報(価格、統計データ、トレンド分析など)については、最新の情報源を優先する傾向があります。

更新頻度の最適化のためには、以下のアプローチが有効です。

まず、コンテンツの種類に応じた更新戦略を立てます。例えば、ニュース記事や時事的なトピックは頻繁な更新(週1回以上)が必要ですが、基本的な「how-to」ガイドや歴史的な情報は、大きな変化があった場合にのみ更新すれば十分かもしれません。

次に、「エバーグリーンコンテンツ」(長期間にわたって価値が持続するコンテンツ)であっても、定期的な見直しと微調整を行います。例えば、「LLMOの基本原則」というトピックは比較的安定していても、新しい研究結果や事例を追加することで、コンテンツの鮮度と価値を維持できます。

また、更新日を明示的に表示し、スキーママークアップの「dateModified」プロパティを適切に設定することも重要です。AIはこの情報を参照して、コンテンツの最新性を評価する可能性があります。

更新の効果測定については、以下の指標を追跡することが推奨されます。

•AIモードでの引用頻度:Google Search Consoleなどのツールを使用して、AIモードからのトラフィックや表示回数を追跡

•コンテンツの更新前後での検索パフォーマンスの変化

•ユーザーエンゲージメント指標(滞在時間、直帰率など)の変化

•SNSでの共有や言及の増減

「The LLMO White Paper」によれば、コンテンツの更新は単なる日付の変更ではなく、実質的な価値の追加が重要です。例えば、新しいデータの追加、最新の事例の紹介、新たな視点の提供などが、AIによる評価向上につながります。

時事的要素の効果的な組み込み方も、コンテンツの最新性を維持する上で重要な戦略です。時事的要素を適切に組み込むことで、コンテンツの関連性と鮮度を高めることができます。

noveltyinc.jpの記事によれば、AIは特に「現在の状況に関連する情報」を重視する傾向があります。これは、ユーザーが最新の状況に基づいた回答を求めることが多いためです。

時事的要素を効果的に組み込むためには、以下のアプローチが有効です。

まず、業界の最新動向や統計データを定期的に更新します。例えば、「2025年第2四半期のデータによれば、AIモードを使用するユーザーは全検索ユーザーの42%に達しています」のように、最新のデータを明示的に示すことで、コンテンツの鮮度をアピールできます。

次に、最近の出来事や発表を関連付けます。「2025年6月のGoogleのアルゴリズムアップデートにより、AIモードでのコンテンツ評価方法が変更されました。具体的には...」のように、最新の出来事とトピックを関連付けることで、コンテンツの時事性を高めることができます。

また、季節的な要素や現在のトレンドを反映させることも効果的です。「2025年夏のトレンドとして、AIモードでは特に『持続可能な旅行』に関する検索が増加しています。これに対応するためには...」のように、現在のトレンドを取り入れることで、コンテンツの関連性を高めることができます。

さらに、時事的要素を組み込む際は、その日付や時期を明示することが重要です。「2025年6月時点での最新情報によれば...」のように、情報の時点を明確にすることで、読者(そしてAI)はその情報の鮮度を正確に評価できます。

「最終更新日」の戦略的な活用も、コンテンツの最新性をアピールする上で効果的な手法です。最終更新日は単なる形式的な表示ではなく、AIとユーザーの両方に対して、コンテンツの鮮度と信頼性を示す重要な指標となります。

mediareach.co.jpの記事によれば、AIは「dateModified」(最終更新日)の情報を参照して、コンテンツの最新性を評価する可能性があります。特に複数の情報源から類似の情報が得られる場合、より最近に更新されたコンテンツが優先される傾向があります。

最終更新日を戦略的に活用するためには、以下のアプローチが有効です。

まず、コンテンツの冒頭または目立つ位置に最終更新日を表示します。「最終更新日:2025年6月5日」のように、明確に日付を示すことで、コンテンツの鮮度を即座に伝えることができます。

次に、スキーママークアップの「dateModified」プロパティを適切に設定します。これにより、AIがコンテンツの最新性を機械的に理解できるようになります。

<script type="application/ld+json">

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "Article",

"headline": "LLMO対策の完全ガイド",

"datePublished": "2025-01-15",

"dateModified": "2025-06-05",

...

}

</script>また、大幅な更新を行った場合は、更新内容を明示することも効果的です。「【2025年6月更新】AIモードの最新アルゴリズム変更を反映しました」のように、更新のポイントを示すことで、読者の関心を引き、再訪問を促すことができます。

さらに、更新履歴を記録するセクションを設けることも検討します。特に専門性の高いコンテンツでは、「更新履歴:2025年6月5日 - AIモードの最新動向を追加、2025年4月10日 - 事例研究を更新」のように、変更の履歴を透明に示すことで、コンテンツの継続的なメンテナンスと信頼性をアピールできます。

コンテンツの定期的な更新と最新性の維持は、一度きりの施策ではなく、継続的なプロセスとして捉えることが重要です。更新頻度の最適化、時事的要素の組み込み、最終更新日の戦略的活用を通じて、AIモード時代においても持続的な可視性を確保することができるでしょう。

4-2. ブランドの権威性と認知度の構築

AIモード時代において、ブランドの権威性と認知度は、単なるマーケティング上の資産ではなく、AIによる情報評価と引用の重要な判断材料となります。AIは「信頼できる情報源」からの情報を優先する傾向があり、ブランドの権威性はその判断基準の一つとなるためです。中長期的なLLMO戦略として、ブランドの権威性と認知度の構築は、持続的な可視性確保のために不可欠です。

業界内での専門性の確立と発信は、ブランドの権威性構築の基盤となります。単に「専門家である」と主張するだけでなく、実質的な専門知識と洞察を継続的に発信することで、業界内での地位を確立することが重要です。

「The LLMO White Paper」によれば、AIは特に「その分野で広く認知された専門家や組織」からの情報を優先的に参照する傾向があります。これは、人間の専門家が学術論文や専門書を引用する際の判断基準と類似しています。

業界内での専門性を確立するためには、以下のアプローチが有効です。

まず、オリジナルの研究や調査を実施・発表します。例えば、「2025年LLMO効果測定調査:100サイトの実装結果分析」のような独自調査は、ブランドの専門性と先進性をアピールする強力な手段となります。調査結果はブログ記事、ホワイトペーパー、ウェビナーなど複数の形式で発信することで、より広範な認知を獲得できます。

次に、業界カンファレンスやイベントでの講演を積極的に行います。「AI検索サミット2025」などの著名なイベントでの登壇は、ブランドの専門性を公に認知させる効果的な方法です。講演内容は後日ブログ記事や動画として公開することで、その価値を最大化できます。

また、専門メディアや業界誌への寄稿も重要です。Search Engine Journal、Moz Blog、Web担当者Forumなどの著名なメディアへの定期的な寄稿は、ブランドの専門性を広く認知させる効果があります。これらの寄稿では、独自の視点や実践的な知見を提供することが重要です。

さらに、専門的なコミュニティでの積極的な貢献も効果的です。Reddit、Stack Overflow、業界特化型のフォーラムなどでの質問への回答や議論への参加は、専門知識をアピールする機会となります。ただし、単なる自社宣伝ではなく、真に価値のある情報提供を心がけることが重要です。

他の権威あるサイトからの言及とバックリンク獲得も、ブランドの権威性構築において重要な要素です。他の信頼性の高いウェブサイトからの言及やリンクは、ブランドの信頼性と権威性を示す「第三者からの推薦」として機能します。

note.com/gtminamiの記事によれば、AIは「他の信頼できる情報源から頻繁に引用されている情報」を、より信頼性が高いと判断する傾向があります。これは、学術界における「引用数」が論文の影響力を示す指標となるのと類似した原理です。

権威あるサイトからの言及とバックリンクを獲得するためには、以下のアプローチが有効です。

まず、引用価値の高いコンテンツを作成します。独自調査、包括的なガイド、専門的な分析など、他のサイトが引用したくなるような価値の高いコンテンツを提供することが基本となります。例えば、「LLMO対策の完全ガイド:100の実装事例と効果測定」のような包括的なリソースは、多くのサイトから参照される可能性が高いでしょう。

次に、戦略的なアウトリーチを行います。価値の高いコンテンツを作成した後は、関連する業界のブロガーやジャーナリスト、インフルエンサーに対して丁寧にアプローチし、コンテンツを紹介します。この際、相手にとっての価値を明確に伝えることが重要です。

また、ゲスト投稿や共同研究も効果的です。他の権威あるサイトやブランドとの協力を通じて、相互の専門性を活かしたコンテンツを作成することで、自然な形でのバックリンクと言及を獲得できます。

さらに、PRACTICEメソッド(Problem Recognition, Authority, Controversy, Timeliness, Interest, Celebrity, Education)を活用したコンテンツ作成も検討します。このフレームワークに基づいたコンテンツは、メディアや他のサイトに取り上げられやすい特性を持ちます。

ブランドの一貫性とストーリーテリングの重要性も、権威性構築において見逃せない要素です。一貫したブランドメッセージとストーリーは、ブランドの記憶性と信頼性を高め、AIとユーザーの両方に対して明確なブランドイメージを確立します。

YouTubeの「AIモード時代のSEO対策」動画では、「AIはブランドの一貫性を認識し、評価する可能性がある」と指摘されています。これは、一貫したメッセージと表現を持つブランドが、より「信頼できる情報源」として認識される可能性を示唆しています。

ブランドの一貫性とストーリーテリングを強化するためには、以下のアプローチが有効です。

まず、明確なブランドボイスとトーンを確立します。フォーマルか親しみやすいか、専門的か一般向けか、など、ブランドの個性を反映した一貫した表現スタイルを定義し、すべてのコンテンツに適用します。

次に、ブランドストーリーを明確に定義し、様々な接点で一貫して伝えます。「なぜこのブランドは存在するのか」「どのような価値観を持っているのか」「どのような未来を目指しているのか」といった要素を含むストーリーは、ブランドに人間的な側面と深みを与えます。

また、ビジュアルアイデンティティの一貫性も重要です。ロゴ、カラースキーム、タイポグラフィ、イラストスタイルなど、視覚的要素の一貫性は、ブランドの認知度と記憶性を高めます。

さらに、ブランドの専門分野に特化したコンテンツを継続的に発信します。特定の分野に焦点を当てた一貫したコンテンツ戦略は、その分野におけるブランドの専門性と権威性を強化します。例えば、「AIモード対策のエキスパート」としてのポジショニングを確立するためには、AIモードに関連するコンテンツを継続的に発信することが効果的です。

ブランドの権威性と認知度の構築は、短期間で達成できるものではありませんが、業界内での専門性の確立、権威あるサイトからの言及獲得、一貫したブランディングとストーリーテリングを通じて、中長期的にブランドの価値と影響力を高めることができます。これらの取り組みは、AIモード時代における持続的な可視性確保の基盤となるでしょう。

4-3. データ駆動型のLLMO戦略の構築

AIモード時代において、効果的なLLMO戦略を構築・改善していくためには、データに基づいた意思決定が不可欠です。感覚や推測ではなく、実際のデータを収集・分析し、それに基づいて戦略を調整していくことで、より効果的なLLMO対策を実現できます。中長期的な視点で、データ駆動型のLLMO戦略を構築することが重要です。

AIモードでの引用・参照の追跡方法は、LLMO戦略の効果を測定する上で最も基本的かつ重要な要素です。自社のコンテンツがAIによってどの程度引用・参照されているかを把握することで、戦略の効果を評価し、改善点を特定することができます。

mediareach.co.jpの記事によれば、AIモードでの引用・参照を追跡するためには、以下のような方法が有効です。

まず、Google Search Consoleの活用が基本となります。2025年にGoogle Search Consoleは「AIモード分析」機能を追加し、AIモードでの表示回数、クリック数、引用されたURLなどの情報を提供するようになりました。この機能を定期的にチェックし、AIモードでのパフォーマンスを追跡することが重要です。

次に、専用のLLMOトラッキングツールの利用も検討します。2025年には、AIモードでの引用・参照を専門的に追跡するツールが複数登場しています。例えば「AI Visibility Tracker」「LLMO Analytics」などのツールは、複数のAIプラットフォーム(Google、Bing、ChatGPT、Claudeなど)での引用状況を包括的に追跡する機能を提供しています。

また、自社ブランドや特定のコンテンツに関する質問をAIに直接投げかけ、回答に自社情報が含まれるかをテストする「手動チェック」も有効です。例えば、「LLMOとは何か」「効果的なLLMO対策の方法」などの質問をGoogleのAIモードやChatGPTに投げかけ、自社コンテンツが引用されるかを確認します。この際、異なるデバイスや場所、ユーザープロファイルでテストすることで、より包括的な結果を得ることができます。

さらに、リファラートラフィックの分析も重要です。Google AnalyticsなどのツールでAIプラットフォームからのトラフィックを追跡します。2025年には多くのAIプラットフォームが独自のリファラー情報を提供するようになっており、「from:google-ai-mode」「source:chatgpt-browse」などの識別子でトラフィック源を特定できます。

A/Bテストによる最適化プロセスも、データ駆動型LLMO戦略の重要な要素です。異なるアプローチを科学的に比較検証することで、最も効果的な戦略を特定し、継続的に改善していくことができます。

「The LLMO White Paper」によれば、LLMOにおけるA/Bテストは従来のSEOにおけるそれとは異なるアプローチが必要です。AIの情報処理特性を考慮した特殊なテスト設計が求められます。

効果的なA/Bテストを実施するためには、以下のアプローチが有効です。

まず、テスト対象を明確に定義します。例えば、「定義文の表現方法」「見出し構造」「スキーママークアップの有無」など、特定の要素に焦点を当てたテストを設計します。複数の要素を同時に変更すると、どの変更が効果をもたらしたのか判断できなくなるため、一度に変更する要素は最小限に留めることが重要です。

次に、十分なサンプルサイズと期間を確保します。AIモードでの引用・参照は、従来の検索結果と比べて変動が大きい可能性があります。そのため、少なくとも2〜4週間の期間をかけ、十分なデータを収集することが推奨されます。

また、コントロールグループとテストグループを明確に分けます。例えば、同じトピックに関する2つの類似したページを用意し、一方には従来の表現方法を、もう一方には新しいアプローチを適用します。両者のパフォーマンスを比較することで、より効果的な方法を特定できます。

さらに、複数の指標を追跡します。AIモードでの引用頻度だけでなく、クリック率、滞在時間、コンバージョン率なども合わせて分析することで、総合的な効果を評価できます。

競合分析と業界ベンチマーキングも、データ駆動型LLMO戦略において重要な要素です。競合他社や業界リーダーのアプローチを分析し、ベストプラクティスを学ぶことで、自社の戦略を強化することができます。

noveltyinc.jpの記事によれば、LLMO競合分析においては、従来のSEO競合分析とは異なる視点が必要です。特に、AIによる引用・参照のされやすさに焦点を当てた分析が重要となります。

効果的な競合分析と業界ベンチマーキングのためには、以下のアプローチが有効です。

まず、主要な競合他社を特定します。従来のSEOにおける競合と、LLMOにおける競合は必ずしも一致しない可能性があります。AIモードで頻繁に引用される情報源を特定するために、自社の主要キーワードやトピックに関する質問をAIに投げかけ、どのサイトが引用されるかを調査します。

次に、競合他社のコンテンツ構造を分析します。特にAIモードで頻繁に引用される競合サイトのコンテンツ構造(見出しの使い方、段落構成、定義文の表現など)を詳細に分析し、効果的なパターンを特定します。

また、競合他社のスキーママークアップ実装状況も確認します。ページのソースコードを調査し、どのようなスキーマタイプが使用されているか、どのような属性が含まれているかを分析します。

さらに、業界全体のトレンドを追跡します。LLMO関連のカンファレンス、ウェビナー、業界レポートなどを定期的にチェックし、最新のベストプラクティスや成功事例を学びます。

データ駆動型のLLMO戦略構築は、一度きりの取り組みではなく、継続的な改善プロセスとして捉えることが重要です。AIモードでの引用・参照の追跡、A/Bテストによる最適化、競合分析と業界ベンチマーキングを通じて、常に戦略を評価・改善していくことで、AIモード時代における持続的な可視性を確保することができるでしょう。

中長期的なLLMO戦略は、短期的な施策と比べて即効性は低いものの、持続的な効果をもたらします。コンテンツの定期的な更新と最新性の維持、ブランドの権威性と認知度の構築、データ駆動型のLLMO戦略の構築を通じて、AIモード時代における競争優位性を確立することが可能となります。次章では、実際のLLMO成功事例と失敗から学ぶ教訓について詳しく見ていきましょう。

5. LLMO成功事例と失敗から学ぶ教訓

5-1. 国内外の企業によるLLMO成功事例

AIモード時代におけるLLMO対策は、まだ発展途上の分野ですが、すでに多くの企業が先進的な取り組みを行い、成果を上げています。これらの成功事例を分析することで、効果的なLLMO戦略の共通点や実践的なヒントを得ることができます。ここでは、国内外の企業による具体的なLLMO成功事例を紹介し、その背後にある戦略と成功要因を解説します。

大手Eコマース企業の構造化データ戦略は、LLMO対策の効果を示す代表的な事例です。ある日本の大手Eコマース企業は、2025年初頭からAIモード対策として、全製品ページに徹底的な構造化データ実装を行いました。

この企業は、従来の基本的なProductスキーマだけでなく、より詳細な属性情報(素材、サイズ、重量、製造地、保証情報など)を含む拡張スキーママークアップを実装しました。さらに、ユーザーレビューもReviewスキーマを使用して構造化し、製品の評価情報をAIが理解しやすい形式で提供しました。

YouTubeの「AIモード時代のSEO対策」動画で紹介されていたように、この取り組みの結果、同社の製品情報はGoogleのAIモードで頻繁に引用されるようになりました。特に「最も評価の高い〇〇製品は?」「〇〇の素材で作られた△△のおすすめは?」といった質問に対して、同社の製品が優先的に紹介されるようになったのです。

同社のデジタルマーケティング責任者は、「AIモードからの流入は、実装後3ヶ月で全体の検索トラフィックの15%を占めるようになりました。さらに、AIモード経由のユーザーは通常の検索経由よりもコンバージョン率が23%高い傾向があります」と述べています。

この事例から学べる重要なポイントは、単なる基本的なスキーママークアップではなく、製品やサービスの特性を詳細に伝える拡張属性の実装が、AIモードでの可視性向上に大きく貢献するということです。また、ユーザーレビューなどの社会的証明を構造化データとして提供することの重要性も示唆されています。

医療情報サイトのE-E-A-T強化アプローチも、注目すべき成功事例です。アメリカの大手医療情報サイトは、AIモード対策として、コンテンツのE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)を徹底的に強化する戦略を採用しました。

この企業は、すべての医療記事に医師や専門家の詳細なプロフィールを追加し、その専門分野、経験年数、資格、所属機関などを明示しました。さらに、各記事には「医学的レビュー日」を明記し、定期的に内容を更新していることを示しました。また、すべての医療情報に一次情報源(医学論文、臨床試験結果、公的機関の発表など)へのリンクを追加し、情報の信頼性を担保しました。

「The LLMO White Paper」で指摘されていたように、この取り組みの結果、同サイトの医療情報はGoogleのAIモードやChatGPTなどの大規模言語モデルで頻繁に引用されるようになりました。特に「〇〇の症状とは?」「△△の治療法の最新情報」といった医療関連の質問に対して、同サイトの情報が優先的に参照されるようになったのです。

同社のコンテンツ戦略責任者は、「AIモードの導入後、当初は検索トラフィックの減少を懸念していましたが、実際にはAIモード経由の新たなトラフィックが生まれ、全体としては15%の増加となりました。特に、専門家プロフィールを強化した記事ほど、AIモードでの引用率が高いという明確な相関関係が見られました」と述べています。

この事例から学べる重要なポイントは、特にYMYL(Your Money, Your Life:お金や健康など生活に重大な影響を与える)分野では、E-E-A-Tの要素が極めて重要であるということです。専門家の明示的な関与、情報の定期的な更新、信頼できる情報源への参照は、AIモードでの可視性向上に大きく貢献します。

テクノロジーブログのパッセージ最適化戦略も、効果的なLLMO対策の好例です。シリコンバレーを拠点とする人気テクノロジーブログは、AIモード対策として、「引用されやすいパッセージ」を戦略的に配置する取り組みを行いました。

このブログは、各記事の冒頭に「TL;DR(Too Long; Didn't Read)」セクションを設け、記事の主要ポイントを簡潔にまとめました。また、各セクションの冒頭には「ポイント」ボックスを配置し、そのセクションの核心を1〜2文で表現しました。さらに、重要な概念や技術については、明確な定義文を目立つ形式(ボックスや異なる背景色など)で提供しました。

noveltyinc.jpの記事で説明されていたように、この取り組みの結果、同ブログの情報はAIモードで頻繁に引用されるようになりました。特に、定義文や「ポイント」ボックスの内容が、そのまま引用されるケースが増えたのです。

同ブログの編集長は、「以前は詳細な技術解説を提供することに注力していましたが、AIモード時代では『引用されやすさ』も重要な要素だと気づきました。核心を突いた簡潔な表現と、詳細な解説の両方を提供することで、AIとヒューマンリーダーの両方に価値を届けられるようになりました」と述べています。

この事例から学べる重要なポイントは、AIに引用されやすいパッセージを戦略的に設計・配置することの重要性です。特に、定義文、要約文、ポイントを簡潔に述べた文などは、AIが引用しやすい形式であり、これらを視覚的にも区別しやすい形で提供することが効果的です。

地域ビジネスのローカルLLMO戦略も、興味深い成功事例です。東京の中小規模の飲食店グループは、AIモード対策として、地域特化型のLLMO戦略を展開しました。

この飲食店グループは、各店舗のウェブページに詳細なLocalBusinessスキーマを実装し、営業時間、所在地、メニュー情報、予約方法などを構造化データとして提供しました。さらに、地域の特産品や食材に関する詳細な情報、シェフの経歴と専門性、料理へのこだわりなどを、明確な見出し構造と簡潔な文章で説明しました。また、定期的にメニューの更新情報や季節のおすすめ料理を追加し、コンテンツの鮮度を維持しました。

mediareach.co.jpの記事で触れられていたように、この取り組みの結果、「東京 〇〇区 おすすめレストラン」「△△料理 東京 人気店」といった地域に関連する検索クエリに対して、AIモードで優先的に紹介されるようになりました。

同グループのマーケティング担当者は、「大手チェーン店との差別化が課題でしたが、地域性と専門性を前面に出したLLMO戦略により、AIモードでの露出が増加しました。特に、『近くの本格的な〇〇料理』といった検索で推薦されることが多くなり、新規顧客の獲得につながっています」と述べています。

この事例から学べる重要なポイントは、地域ビジネスにとっては、地域特化型の情報提供と構造化データの徹底実装が効果的であるということです。特に、LocalBusinessスキーマの詳細な実装と、地域に関連する専門的な情報の提供は、ローカル検索におけるAIモードでの可視性向上に大きく貢献します。

これらの成功事例から、効果的なLLMO戦略には以下の共通点があることがわかります。

1.徹底的な構造化データの実装

2.E-E-A-T要素の明示的な強化

3.引用されやすいパッセージの戦略的配置

4.専門性と独自性の強調

5.コンテンツの定期的な更新と鮮度の維持

これらの要素を自社のLLMO戦略に取り入れることで、AIモード時代における可視性向上の可能性を高めることができるでしょう。

5-2. 失敗事例から学ぶ重要な教訓

LLMO対策を成功させるためには、成功事例から学ぶだけでなく、失敗事例からも重要な教訓を得ることが大切です。ここでは、AIモード時代における典型的な失敗事例を分析し、そこから学べる教訓を解説します。これらの失敗を理解し、回避することで、より効果的なLLMO戦略を構築することができるでしょう。

過度なキーワード最適化の罠は、従来のSEO思考からの脱却ができなかった企業に見られる典型的な失敗パターンです。ある大手情報サイトは、AIモード対策として、従来のSEOアプローチをそのまま強化する戦略を採用しました。

このサイトは、特定のキーワードの密度を高め、タイトルや見出しに同じキーワードを繰り返し使用し、関連キーワードを不自然に詰め込むといった従来型のキーワード最適化に注力しました。しかし、この取り組みはAIモードでの可視性向上につながらず、むしろ悪影響を及ぼす結果となりました。

YouTubeの「AIモード時代のSEO対策」動画で警告されていたように、AIはキーワードの単純な一致よりも、文脈理解と意味的関連性を重視します。過度なキーワード最適化は、コンテンツの自然さと読みやすさを損ない、AIによる評価を下げる可能性があるのです。

同サイトのSEO担当者は、「キーワード密度を高めれば高めるほど、AIモードでの引用率が下がるという逆相関が見られました。AIは私たちの意図を見抜き、不自然に最適化されたコンテンツよりも、自然で情報価値の高いコンテンツを優先する傾向があります」と述べています。

この失敗から学べる教訓は、AIモード時代では従来のキーワード中心のSEO思考からの脱却が必要だということです。キーワードの単純な繰り返しよりも、トピックの包括的なカバレッジ、自然な文章表現、意味的な関連性を重視したコンテンツ作りが重要となります。

浅い内容の大量生産アプローチも、AIモード時代における典型的な失敗パターンです。ある中規模のニュースサイトは、AIモード対策として、短時間で多数の記事を生成・公開する戦略を採用しました。

このサイトは、AIツールを使用して大量の記事を短期間で生成し、キーワードバリエーションごとに類似した内容の記事を多数公開しました。しかし、これらの記事は内容が浅く、独自の洞察や専門的な分析を欠いていたため、AIモードでほとんど引用されることはありませんでした。

「The LLMO White Paper」で指摘されていたように、AIは特に「情報の深さと独自性」を重視する傾向があります。表面的な情報の繰り返しよりも、深い洞察や専門的な分析を含むコンテンツを優先的に参照するのです。

同サイトの編集責任者は、「量よりも質が重要だということを痛感しました。100本の浅い記事よりも、10本の深い記事の方がAIモードでの引用率が高いことが明らかになりました。現在は、専門家の洞察や独自調査を含む質の高いコンテンツに注力する方針に転換しています」と述べています。

この失敗から学べる教訓は、AIモード時代では「コンテンツの量」よりも「情報の質と深さ」が重要だということです。表面的な情報の大量生産よりも、独自の洞察、専門的な分析、一次情報を含む質の高いコンテンツを提供することが、AIモードでの可視性向上につながります。

構造化データの誤用と過剰実装も、技術的な側面での典型的な失敗パターンです。ある技術ブログサイトは、AIモード対策として、あらゆる種類のスキーママークアップを積極的に実装する戦略を採用しました。

このサイトは、コンテンツの実際の性質に関わらず、多数のスキーマタイプを組み合わせて実装しました。例えば、単なるブログ記事に対してHowTo、Recipe、FAQPageなど、内容に合わないスキーマタイプを適用したり、実際には存在しない評価やレビューをReviewスキーマで表現したりしました。

note.com/gtminamiの記事で警告されていたように、このような不適切なスキーママークアップの使用は、Googleのスパムポリシー違反となる可能性があります。実際、このサイトは一時的にGoogleのインデックスから除外され、AIモードでの引用どころか、通常の検索結果からも表示されなくなるという深刻な影響を受けました。

同サイトの開発者は、「スキーママークアップは魔法の杖ではなく、コンテンツの実際の性質を正確に表現するためのツールだということを学びました。不適切な使用は短期的な利益をもたらすどころか、長期的な信頼性を損なう結果となります」と述べています。

この失敗から学べる教訓は、構造化データは実際のコンテンツの性質に忠実に、適切に実装することが重要だということです。スキーママークアップの目的は、AIがコンテンツを正確に理解するのを助けることであり、誤解を招くような使用は逆効果となります。

ユーザー体験の軽視も、AIモード時代における重大な失敗パターンです。あるEコマースサイトは、AIモード対策に注力するあまり、実際のユーザー体験を犠牲にする戦略を採用しました。

このサイトは、AIに理解されやすい構造を優先するあまり、ユーザーにとっては読みにくく、ナビゲーションしにくいサイト設計となってしまいました。例えば、AIのための定義文や説明を冗長に繰り返し、ユーザーが求める製品情報にたどり着くまでに多くのスクロールが必要になりました。また、構造化データの実装を優先するあまり、ページの読み込み速度が大幅に低下するという問題も発生しました。

mediareach.co.jpの記事で強調されていたように、AIモード時代においても、最終的な評価基準は「ユーザー体験」です。AIはユーザーにとって価値のあるコンテンツを識別し、推薦することを目指しているため、ユーザー体験を犠牲にしたAI最適化は長期的には逆効果となります。

同サイトのUX責任者は、「AIのための最適化とユーザー体験の向上は、対立するものではなく、相互補完的であるべきだと気づきました。現在は、AIに理解されやすい構造を維持しながらも、ユーザーにとっての使いやすさと価値提供を最優先する方針に転換しています」と述べています。

この失敗から学べる教訓は、AIモード対策はあくまでもユーザー体験向上の一環として位置づけるべきだということです。AIに最適化されたコンテンツは、同時にユーザーにとっても価値があり、使いやすいものであるべきです。

一貫性の欠如と短期的アプローチも、戦略的な側面での典型的な失敗パターンです。ある中小企業のコーポレートサイトは、AIモード対策として、トレンドに敏感に反応し、短期的な施策を次々と試す戦略を採用しました。

このサイトは、新しいLLMO関連の記事や動画が公開されるたびに戦略を変更し、一貫性のないアプローチを続けました。ある時は構造化データに注力し、次はコンテンツの量産に切り替え、さらに次は特定のキーワードに集中するといった具合に、長期的な視点を欠いた施策を繰り返しました。

noveltyinc.jpの記事で指摘されていたように、AIモード対策は短期的な技術的トリックではなく、長期的な価値提供と信頼構築のプロセスです。一貫性を欠いた短期的アプローチは、AIとユーザーの両方に混乱のシグナルを送ることになります。

同サイトのマーケティング担当者は、「目先のトレンドに振り回されるのではなく、自社の強みと専門性に基づいた一貫した戦略が重要だと学びました。現在は、3年間の長期的なLLMO戦略を策定し、段階的に実施する方針に転換しています」と述べています。

この失敗から学べる教訓は、AIモード対策は短期的なハックではなく、長期的な戦略として捉えることが重要だということです。一貫したブランドメッセージ、専門分野への注力、継続的な価値提供が、AIモード時代における持続的な可視性につながります。

これらの失敗事例から、AIモード時代に避けるべき主な落とし穴として、以下のポイントが浮かび上がります。

1.従来のキーワード中心SEO思考への固執

2.浅い内容の大量生産

3.構造化データの誤用と過剰実装

4.ユーザー体験の軽視

5.一貫性の欠如と短期的アプローチ

これらの落とし穴を認識し、回避することで、より効果的なLLMO戦略を構築することができるでしょう。

5-3. 実践的なLLMO対策チェックリスト

これまでの成功事例と失敗事例の分析を踏まえ、効果的なLLMO対策を実施するための実践的なチェックリストを提供します。このチェックリストは、AIモード時代における可視性向上のための具体的なアクションアイテムをまとめたものです。各項目を順に確認・実施することで、体系的なLLMO対策を進めることができるでしょう。

コンテンツ構造と明確性のチェックポイントは、AIがコンテンツを理解・評価しやすくするための基本的な要素です。以下の項目を確認しましょう。

まず、明確な見出し構造を確認します。H1タグはページの主題を明確に表現し、一つのページに一つだけ使用されているか。H2、H3タグは論理的な階層構造を形成し、内容を適切に区分しているか。見出しは具体的かつ明確な表現を用い、そのセクションの内容を的確に反映しているか。

次に、結論ファーストの文章構成を確認します。各セクションの冒頭で、そのセクションの主要なポイントや結論を簡潔に述べているか。段落の冒頭文に重要な情報を配置し、トピックセンテンスとして機能しているか。定義文や要約文を明示的に提供し、AIが引用しやすい形式になっているか。

また、パッセージの最適化状況も確認します。文章は短く明確で、一つの段落で一つの主題に焦点を当てているか。論理的な接続詞を適切に使用し、文と文の関係を明確にしているか。専門用語を使用する場合、初出時に簡潔な説明を加えているか。

さらに、視覚的な構造化も重要です。重要な情報や定義は、ボックスや背景色などで視覚的に強調されているか。図表やイラストには適切な代替テキストと説明が付与されているか。余白、行間、フォントサイズなどは、読みやすさと情報の階層を適切に表現しているか。

技術的実装のチェックポイントは、AIがコンテンツを正確に理解・処理するための技術的な基盤を確認するものです。以下の項目を確認しましょう。

まず、スキーママークアップの適切な実装を確認します。コンテンツの種類に適したスキーマタイプ(Article、FAQPage、HowTo、Productなど)を使用しているか。必須属性(headline、author、datePublished、dateModifiedなど)を正確に設定しているか。スキーママークアップは実際のコンテンツと一致し、誤解を招く情報を含んでいないか。

次に、メタデータの最適化状況を確認します。タイトルタグとメタディスクリプションは、内容を正確に反映し、ユーザーとAIの両方に価値を提供しているか。Open Graph(og:title、og:description、og:imageなど)とTwitterカード(twitter:card、twitter:titleなど)のメタデータは適切に設定されているか。

また、ページの技術的パフォーマンスも重要です。ページの読み込み速度は最適化されているか(特にモバイルデバイスで)。Core Web Vitalsの指標(LCP、FID、CLS)は良好な値を示しているか。モバイルフレンドリーであり、様々なデバイスで適切に表示・機能するか。

さらに、内部リンク構造も確認します。関連コンテンツへの内部リンクは論理的で、ユーザーとAIの両方にとって有用か。アンカーテキストは具体的で、リンク先の内容を適切に表現しているか。サイト全体の情報アーキテクチャは論理的で、トピック間の関係性を明確に示しているか。

E-E-A-T強化のチェックポイントは、コンテンツの信頼性と権威性を高めるための要素を確認するものです。以下の項目を確認しましょう。

まず、著者情報の明示を確認します。記事の著者名が明確に表示されているか。著者の専門性、経験、資格などを示す詳細なプロフィールが提供されているか。著者情報はPersonスキーマを使用して構造化されているか。

次に、情報源と引用の適切さを確認します。事実や主張は、信頼できる情報源によって裏付けられているか。引用する際は情報源を明示し、可能であればリンクを提供しているか。複数の信頼できる情報源から同様の見解を引用し、情報の信頼性を高めているか。

また、実体験と具体例の組み込みも重要です。直接的な経験や観察に基づく情報が含まれているか。具体的な数字、事例、観察結果などを用いて説得力を高めているか。業界や分野ごとの具体的な適用例を提供しているか。

さらに、透明性と信頼性のシグナルも確認します。コンテンツの公開日と最終更新日が明示されているか。情報の限界や不確実性が適切に認識・説明されているか。利益相反の可能性がある場合、それを明示的に開示しているか。

コンテンツ戦略のチェックポイントは、長期的なLLMO戦略の基盤となる要素を確認するものです。以下の項目を確認しましょう。

まず、コンテンツの鮮度と更新頻度を確認します。時間経過とともに変化する情報(統計、価格、トレンドなど)は定期的に更新されているか。更新日は明示的に表示され、スキーママークアップの「dateModified」プロパティも適切に設定されているか。更新は単なる日付の変更ではなく、実質的な価値の追加となっているか。

次に、トピックの包括性と深さを確認します。トピックに関連する主要な側面や質問が包括的にカバーされているか。表面的な情報だけでなく、深い洞察や専門的な分析が提供されているか。ユーザーの様々な情報ニーズや検索意図に対応できる内容になっているか。

また、ブランドの一貫性と専門性も重要です。コンテンツはブランドの専門分野や強みに焦点を当てているか。ブランドボイスとトーンは一貫しており、明確なブランドアイデンティティを確立しているか。ビジュアルアイデンティティ(ロゴ、カラースキーム、タイポグラフィなど)は一貫しているか。

さらに、ユーザー体験とエンゲージメントも確認します。コンテンツはユーザーにとって価値があり、具体的な問題や疑問に答えているか。ページのデザインと構造は、情報の発見と消費を容易にしているか。ユーザーエンゲージメント指標(滞在時間、直帰率など)は良好な値を示しているか。

測定と改善のチェックポイントは、LLMO戦略の効果を継続的に評価・改善するための要素を確認するものです。以下の項目を確認しましょう。

まず、AIモードでの引用・参照の追跡を確認します。Google Search Consoleの「AIモード分析」機能を活用しているか。専用のLLMOトラッキングツールを使用しているか。自社ブランドや特定のコンテンツに関する質問をAIに直接投げかけ、回答に自社情報が含まれるかをテストしているか。

次に、A/Bテストの実施状況を確認します。テスト対象(定義文の表現方法、見出し構造など)を明確に定義しているか。十分なサンプルサイズと期間を確保しているか。コントロールグループとテストグループを明確に分け、複数の指標を追跡しているか。

また、競合分析と業界ベンチマーキングも重要です。AIモードで頻繁に引用される競合サイトを特定し、そのコンテンツ構造を分析しているか。競合他社のスキーママークアップ実装状況を確認しているか。業界全体のトレンドを追跡し、最新のベストプラクティスを学んでいるか。

さらに、継続的な改善プロセスも確認します。データに基づいて戦略を定期的に評価・調整しているか。短期的な施策と長期的な戦略のバランスは適切か。チーム内でLLMO関連の知識と経験を共有・蓄積する仕組みがあるか。

このチェックリストは、完全なものではなく、AIモード時代の進化とともに更新・拡張されるべきものです。しかし、これらの項目を定期的に確認・実施することで、AIモード時代における可視性向上の基盤を築くことができるでしょう。

LLMO対策は、一度きりの施策ではなく、継続的な改善プロセスとして捉えることが重要です。成功事例から学び、失敗を回避し、実践的なチェックリストに基づいて体系的に取り組むことで、AIモード時代における持続的な可視性を確保することができるでしょう。

6. LLMO時代のコンテンツ制作ワークフロー

6-1. 従来のSEOからLLMOへの移行プロセス

AIモード時代の到来により、コンテンツ制作のワークフローも大きな変革を迎えています。従来のSEO中心のアプローチから、LLMOを意識したコンテンツ制作へと移行するプロセスは、多くの企業やコンテンツクリエイターにとって重要な課題となっています。ここでは、この移行プロセスを段階的に解説し、スムーズな転換のためのポイントを提供します。

従来のSEOアプローチとLLMOアプローチの根本的な違いを理解することが、移行の第一歩です。従来のSEOは主に「検索エンジンのアルゴリズムに合わせたコンテンツ最適化」に焦点を当てていました。キーワード密度、バックリンク、メタタグなどの技術的要素が重視され、検索結果の上位表示を目指すアプローチが一般的でした。

一方、LLMOは「大規模言語モデルの理解と引用を促進するコンテンツ設計」に焦点を当てています。AIの文脈理解、情報の信頼性と専門性、構造化データによる明確な意味表現などが重要となり、検索結果だけでなくAIの回答内での引用・参照を目指すアプローチです。

YouTubeの「AIモード時代のSEO対策」動画で強調されていたように、この二つのアプローチは対立するものではなく、相互補完的な関係にあります。LLMOはSEOを置き換えるものではなく、拡張するものと捉えるべきでしょう。

移行プロセスの第一段階は「現状分析と目標設定」です。まず、現在のコンテンツの状態とパフォーマンスを詳細に分析します。どのページがトラフィックを集めているか、どのキーワードで上位表示されているか、ユーザーエンゲージメント指標はどうなっているかなどを確認します。

次に、AIモード時代における具体的な目標を設定します。単なる検索順位だけでなく、AIモードでの引用率、ブランド認知度、コンバージョン率など、多角的な指標を考慮した目標設定が重要です。

あるEコマース企業のマーケティング責任者は、「従来は『特定のキーワードで検索1位を獲得する』といった目標設定でしたが、現在は『AIモードで製品の特徴が正確に引用される』『ブランドが特定カテゴリーの専門家として認識される』といった、より広い視点での目標設定に変更しました」と述べています。

移行プロセスの第二段階は「コンテンツ監査と優先順位付け」です。既存のコンテンツを詳細に分析し、LLMO対策の観点から評価・分類します。具体的には、以下のような分類が有効です。

1.高価値・高パフォーマンスコンテンツ:すでに多くのトラフィックを集め、ユーザーエンゲージメントも高いコンテンツ。これらは優先的にLLMO対策を施すべき対象です。

2.専門性の高いコンテンツ:独自の洞察や専門知識を含むコンテンツ。AIモードでの引用可能性が高いため、構造化と最適化を優先すべきです。

3.更新が必要なコンテンツ:情報が古くなっている、または不完全なコンテンツ。これらは内容の更新とLLMO対策を同時に行うべき対象です。

4.統合または削除候補:価値が低い、重複している、またはパフォーマンスが極めて低いコンテンツ。これらは統合、リダイレクト、または削除を検討すべきです。

この分類に基づいて、リソースの配分と対応の優先順位を決定します。限られたリソースを効果的に活用するためには、すべてのコンテンツを一度に対応するのではなく、段階的なアプローチが重要です。

移行プロセスの第三段階は「チームの教育とスキルアップ」です。LLMOの概念と実践方法について、コンテンツ制作に関わるすべてのチームメンバーを教育します。これには、コンテンツライター、SEO担当者、ウェブ開発者、デザイナーなど、様々な役割の人々が含まれます。

特に重要なのは、「AIの理解と引用を促進するコンテンツ構造」についての理解を深めることです。従来のSEO思考からの脱却を促し、AIの文脈理解と情報評価の仕組みについての知識を共有します。

あるデジタルマーケティングエージェンシーの教育責任者は、「最も難しいのは、長年SEOに携わってきた専門家の思考パターンを変えることでした。キーワード密度よりも情報の質と構造を重視する考え方への転換には、具体的な事例と継続的な教育が必要でした」と述べています。

移行プロセスの第四段階は「コンテンツ制作ワークフローの再設計」です。LLMOを意識したコンテンツ制作のための新しいワークフローとプロセスを確立します。これには、以下のような要素が含まれます。

1.計画段階:キーワードリサーチだけでなく、ユーザーの質問や情報ニーズの包括的な分析を行います。AIモードでユーザーが尋ねる可能性のある質問を特定し、それに答えるコンテンツを計画します。

2.構造設計:コンテンツの論理的な構造と情報の階層を事前に設計します。見出し構造、定義セクション、FAQセクションなど、AIが理解・引用しやすい要素を計画的に配置します。

3.執筆ガイドライン:明確で簡潔な文章、結論ファーストの構成、専門用語の適切な説明など、AIとユーザーの両方に価値を提供するための執筆ガイドラインを確立します。

4.レビュープロセス:事実確認、情報の正確性、E-E-A-T要素の評価など、LLMOの観点からコンテンツを評価するためのレビュープロセスを確立します。

5.技術実装:構造化データ、メタデータ、内部リンクなどの技術的要素を適切に実装するためのプロセスを確立します。

このワークフローは、組織の規模や業種によってカスタマイズする必要がありますが、AIモード時代に適応するための基本的なフレームワークとして活用できます。

移行プロセスの第五段階は「段階的実装と効果測定」です。すべてのコンテンツを一度に変更するのではなく、段階的なアプローチを採用します。まず、高価値・高パフォーマンスコンテンツから始め、効果を測定しながら徐々に範囲を広げていきます。

効果測定においては、従来のSEO指標(検索順位、オーガニックトラフィックなど)だけでなく、AIモードでの引用率、ブランド言及、ユーザーエンゲージメント指標など、多角的な評価を行います。

あるコンテンツマーケティング責任者は、「最初は主力製品の10ページだけにLLMO対策を実施し、効果を測定しました。AIモードでの引用率が40%向上したことを確認した後、徐々に他のページにも展開していきました。段階的アプローチにより、リスクを最小化しながら学習と改善を続けることができました」と述べています。

移行プロセスの最終段階は「継続的な学習と適応」です。AIモード時代は急速に進化しており、ベストプラクティスも常に更新されています。最新の動向を継続的に学び、戦略を適応させることが重要です。

具体的には、以下のような取り組みが有効です。

1.業界のトレンドと最新研究の追跡:LLMO関連の研究論文、業界レポート、専門家のブログなどを定期的にチェックします。

2.競合分析:AIモードで頻繁に引用される競合サイトを分析し、その特徴と戦略を学びます。

3.実験と検証:様々なアプローチを小規模に試し、効果を測定・検証します。

4.コミュニティ参加:LLMO関連のフォーラム、カンファレンス、オンラインコミュニティに参加し、知見を共有・獲得します。

このような継続的な学習と適応のプロセスにより、AIモード時代の変化に柔軟に対応することができるでしょう。

従来のSEOからLLMOへの移行は、一夜にして完了するものではありません。段階的なアプローチと継続的な改善が重要です。しかし、この移行プロセスを適切に管理することで、AIモード時代における持続的な可視性と競争優位性を確保することができるでしょう。

6-2. AIツールを活用したLLMO対応コンテンツ制作

AIモード時代において、皮肉なことにAIツール自体がLLMO対応コンテンツの制作を支援する強力なアライとなっています。適切に活用することで、効率的かつ効果的なLLMO対策を実現できるAIツールとその活用方法について解説します。

AIツールを活用する際の基本的な考え方として重要なのは、「AIをクリエイティブパートナーとして活用する」という視点です。AIツールは人間の創造性や専門知識を置き換えるものではなく、それらを増幅し、効率化するためのツールとして捉えるべきです。特に、LLMO対応コンテンツの制作においては、AIの強みと人間の強みを組み合わせたハイブリッドアプローチが効果的です。

YouTubeの「AIモード時代のSEO対策」動画でも指摘されていたように、「AIによるコンテンツ生成」と「AIに引用されるコンテンツ制作」は異なる概念であり、後者においては人間の専門性、経験、独自の洞察が依然として不可欠な要素となります。

LLMO対応コンテンツ制作のための主要なAIツールカテゴリとその活用方法を見ていきましょう。

コンテンツ計画と調査のためのAIツールは、LLMO対策の基盤となる情報収集と計画立案を支援します。

AIを活用したトピック調査ツールは、特定のトピックに関連する質問、関心事、トレンドを包括的に分析します。例えば、AnswerThePublic、BuzzSumo、Exploding Topicsなどのツールは、ユーザーが特定のトピックについて実際に尋ねている質問を特定するのに役立ちます。これにより、AIモードで回答される可能性の高い質問を特定し、それに対応するコンテンツを計画することができます。

あるコンテンツマーケターは、「従来のキーワードリサーチだけでは、AIモードで回答される質問の全体像を把握できませんでした。AIを活用したトピック調査ツールにより、ユーザーの実際の疑問や関心事を包括的に理解し、より関連性の高いコンテンツを計画できるようになりました」と述べています。

AIを活用した競合分析ツールも有用です。SurferSEO、Clearscope、MarketMuseなどのツールは、特定のトピックで上位表示されているコンテンツを分析し、その特徴(トピックカバレッジ、構造、専門性のレベルなど)を特定します。これにより、競合コンテンツの強みと弱みを理解し、差別化戦略を立てることができます。

また、AIを活用したコンテンツギャップ分析ツールは、既存のコンテンツと理想的なLLMO対応コンテンツとのギャップを特定します。これにより、追加すべき情報、改善すべき構造、強化すべきE-E-A-T要素などを明確にすることができます。

コンテンツ構造設計のためのAIツールは、AIが理解・引用しやすい論理的な構造の設計を支援します。

AIを活用したコンテンツアウトライン生成ツールは、トピックに関連する主要な側面、サブトピック、よくある質問などを特定し、論理的な構造を提案します。例えば、Frase、WriterZen、Content Harmonyなどのツールは、包括的なコンテンツアウトラインを生成し、トピックの全体像を把握するのに役立ちます。

あるコンテンツディレクターは、「AIツールが生成したアウトラインをそのまま使用するのではなく、それを出発点として、自社の専門知識と独自の視点を加えることで、差別化された構造を設計しています。AIの提案する網羅性と人間の創造性を組み合わせることが重要です」と述べています。

AIを活用した見出し最適化ツールも便利です。これらのツールは、AIが理解しやすく、ユーザーにとっても魅力的な見出しの作成を支援します。明確性、具体性、関連性などの観点から見出しを評価し、改善案を提案します。

また、AIを活用したFAQ生成ツールは、トピックに関連する一般的な質問と回答のセットを生成します。これらは、FAQスキーマと組み合わせることで、AIモードでの引用可能性を高めることができます。

コンテンツ執筆と編集のためのAIツールは、質の高いコンテンツの効率的な作成を支援します。

AIを活用したコンテンツ生成ツールは、アウトラインや指示に基づいて、基本的なコンテンツドラフトを作成します。例えば、ChatGPT、Claude、Jasperなどのツールは、初期ドラフトの作成を効率化します。ただし、これらのツールが生成するコンテンツは、あくまでも出発点として捉え、人間の専門知識、経験、独自の洞察を加えることが重要です。

あるコンテンツライターは、「AIツールは基本的な情報整理と文章構成を効率化してくれますが、真の価値は人間の専門知識と経験を加えることで生まれます。AIが生成した80%の基本コンテンツに、人間の20%の独自価値を加えることで、差別化された質の高いコンテンツを効率的に作成しています」と述べています。

AIを活用した文章改善ツールも有用です。Grammarly、Hemingway Editor、ProWritingAidなどのツールは、文法、明確さ、簡潔さ、読みやすさなどの観点から文章を評価し、改善案を提案します。これにより、AIとユーザーの両方にとって理解しやすい文章を作成することができます。

また、AIを活用した事実確認ツールは、コンテンツ内の事実や主張の正確性を検証します。これにより、E-E-A-T要素の一つである「正確性」を強化することができます。

技術的実装のためのAIツールは、LLMO対策の技術的側面を効率化します。

AIを活用した構造化データ生成ツールは、コンテンツの種類と特性に基づいて、適切なスキーママークアップを生成します。例えば、Schema App、Schema Markup Generator、JSON-LD Generatorなどのツールは、複雑なスキーママークアップの作成を簡素化します。

あるウェブ開発者は、「手動でのスキーママークアップ作成は時間がかかり、エラーが発生しやすい作業でした。AIツールを活用することで、より正確で包括的なマークアップを効率的に実装できるようになりました」と述べています。

AIを活用したメタデータ最適化ツールも便利です。これらのツールは、コンテンツの内容に基づいて、最適なタイトルタグ、メタディスクリプション、Open Graphメタデータなどを提案します。

また、AIを活用した内部リンク分析ツールは、コンテンツ間の関連性を分析し、最適な内部リンク構造を提案します。これにより、サイト全体の情報アーキテクチャを強化し、AIの理解を促進することができます。

測定と最適化のためのAIツールは、LLMO戦略の効果を評価し、継続的な改善を支援します。

AIを活用したLLMO分析ツールは、AIモードでの引用率、表示頻度、クリック率などを追跡します。例えば、一部のSEOツールは、AIモード専用の分析機能を提供し始めています。これにより、LLMO戦略の効果を定量的に評価することができます。

あるデジタルマーケティングアナリストは、「従来のSEO指標だけでは、AIモード時代のパフォーマンスを完全に把握することはできません。AIを活用した専用の分析ツールにより、AIモードでの可視性と影響力を正確に測定し、戦略の調整に活かしています」と述べています。

AIを活用したコンテンツ最適化推奨ツールも有用です。これらのツールは、パフォーマンスデータに基づいて、コンテンツの改善点を特定し、具体的な最適化案を提案します。

また、AIを活用したA/Bテスト分析ツールは、異なるコンテンツバージョンのパフォーマンスを比較分析し、最も効果的なアプローチを特定するのに役立ちます。

AIツールを活用する際の重要なポイントとして、以下の点に注意する必要があります。

1.AIツールは補助であり、代替ではない:AIツールは人間の創造性、専門知識、経験を代替するものではなく、それらを増幅するためのツールとして活用すべきです。

2.出力の検証と編集が不可欠:AIツールの出力は常に人間による検証と編集が必要です。特に、事実の正確性、専門的な洞察、ブランドボイスなどの側面では、人間の判断が重要です。

3.差別化と独自性の追加:AIツールが生成する基本的なコンテンツに、人間ならではの洞察、経験、専門知識を加えることで、差別化された価値を創出することが重要です。

4.倫理的配慮:AIツールの使用においては、著作権、プライバシー、透明性などの倫理的側面に配慮する必要があります。

AIツールを適切に活用することで、LLMO対応コンテンツの制作プロセスを効率化し、質を向上させることができます。しかし、最終的な価値は人間の専門性と創造性にあることを忘れてはなりません。AIと人間のハイブリッドアプローチにより、AIモード時代における持続的な競争優位性を確立することができるでしょう。

6-3. LLMO対策の効果測定と継続的改善

LLMO対策の成功は、適切な効果測定と継続的な改善プロセスに大きく依存します。AIモード時代における効果測定の新しいアプローチと、データに基づいた継続的改善の方法について解説します。

LLMO対策の効果測定において最も重要なのは、「従来のSEO指標を超えた多角的な評価」という考え方です。従来のSEOでは、検索順位、オーガニックトラフィック、クリック率などの指標が中心でしたが、AIモード時代ではこれらに加えて、AIによる引用・参照に関連する新しい指標を追跡する必要があります。

YouTubeの「AIモード時代のSEO対策」動画でも強調されていたように、「検索結果での表示」と「AIの回答での引用」は異なるゴールであり、それぞれに適した評価指標が必要です。

LLMO対策の効果を測定するための主要な指標カテゴリとその追跡方法を見ていきましょう。

AIモードでの引用・参照指標は、LLMOの直接的な効果を測定する最も重要な指標です。

AIモードでの引用率は、特定のクエリに対するAIの回答内で、自社コンテンツが引用される頻度を測定します。これを追跡するには、主要なクエリセットを定義し、それらのクエリに対するAIの回答を定期的にモニタリングします。Google Search Consoleの「AIモード分析」機能(2025年に導入予定)や、専用のLLMOトラッキングツールを活用することもできます。

あるSEOアナリストは、「当社では、主要な100のクエリに対するAIモードの回答を週に一度チェックし、自社コンテンツの引用率を追跡しています。この指標は、LLMO対策の直接的な効果を示す最も重要なKPIとなっています」と述べています。

引用の質と正確性も重要な指標です。自社コンテンツがAIによってどのように引用されているか、その内容は正確か、ブランドメッセージは適切に伝わっているかなどを評価します。これには、AIの回答内容の質的分析が必要です。

また、AIモード経由のクリックスルー率も追跡すべき指標です。AIの回答内の引用やリンクから自社サイトへのクリックスルーの頻度を測定します。これには、アナリティクスツールでのリファラー分析や、UTMパラメータを活用したトラッキングが有効です。

ユーザーエンゲージメント指標は、AIモード経由のユーザー行動を評価するための指標です。

AIモード経由のトラフィック質は、AIモードからのユーザーの行動特性を分析します。滞在時間、ページビュー数、直帰率などの指標を、通常の検索経由のユーザーと比較することで、AIモード経由のトラフィックの質を評価できます。

あるデジタルマーケティングマネージャーは、「当社の分析によると、AIモード経由のユーザーは通常の検索経由のユーザーと比較して、平均滞在時間が23%長く、ページビュー数が17%多いという結果が出ています。これは、AIモードがより関心の高いユーザーを送客していることを示唆しています」と述べています。

コンバージョン率の変化も重要な指標です。AIモード導入前後のコンバージョン率の変化や、AIモード経由のユーザーと通常の検索経由のユーザーのコンバージョン率の差異を分析します。これにより、AIモードがビジネス成果に与える影響を評価できます。

また、ユーザーフィードバックとセンチメントも追跡すべき指標です。AIモードに関連するユーザーの反応、コメント、レビューなどを収集・分析します。これには、ソーシャルリスニングツールやカスタマーフィードバックシステムを活用できます。

コンテンツパフォーマンス指標は、LLMO対策を施したコンテンツの全体的なパフォーマンスを評価するための指標です。

コンテンツの包括性スコアは、特定のトピックに関する情報のカバレッジの広さと深さを評価します。これには、MarketMuse、Clearscope、SurferSEOなどのコンテンツ分析ツールを活用できます。

あるコンテンツストラテジストは、「コンテンツの包括性スコアとAIモードでの引用率には強い相関関係があることがわかりました。特定のトピックを包括的にカバーしているコンテンツほど、AIによって引用される可能性が高いのです」と述べています。

E-E-A-T要素の評価も重要です。コンテンツの経験、専門性、権威性、信頼性を定性的・定量的に評価します。これには、専門家レビュー、引用数、バックリンクの質などの指標を活用できます。

また、コンテンツの鮮度と更新頻度も追跡すべき指標です。コンテンツの最終更新日からの経過時間や、定期的な更新の頻度を測定します。AIは最新の情報を優先する傾向があるため、この指標はLLMO対策において重要です。

技術的実装指標は、LLMO対策の技術的側面の効果を評価するための指標です。

構造化データの実装率と正確性は、サイト全体での構造化データの実装状況と、その正確性を評価します。これには、Google Search ConsoleのEnhanced Rich Results Reportや、Schema.orgバリデーションツールを活用できます。

あるテクニカルSEOスペシャリストは、「構造化データの実装率を80%から100%に向上させた結果、AIモードでの引用率が35%増加しました。特に、製品情報とFAQの構造化データが最も効果的でした」と述べています。

ページの技術的パフォーマンスも重要な指標です。Core Web Vitals、モバイルフレンドリネス、アクセシビリティなどの技術的指標を評価します。これらの指標は、ユーザー体験だけでなく、AIによるコンテンツの評価にも影響を与える可能性があります。

また、インデックス状況とクロールの効率性も追跡すべき指標です。Google Search Consoleを活用して、インデックス率、クロール頻度、クロールエラーなどを監視します。AIが参照できるのはインデックスされたコンテンツのみであるため、この指標はLLMO対策の基盤となります。

競合比較指標は、自社のLLMO対策の効果を競合と比較するための指標です。

競合のAIモード引用率は、同じクエリセットに対する競合サイトのAIモードでの引用率を自社と比較します。これにより、業界内での相対的な位置づけを評価できます。

あるマーケティングディレクターは、「四半期ごとに主要競合5社とのAIモード引用率を比較分析しています。この競合ベンチマークにより、自社の強みと弱みを特定し、戦略の調整に活かしています」と述べています。

トピックごとの競合状況も重要な指標です。特定のトピックやキーワードカテゴリごとに、競合との引用率の差異を分析します。これにより、注力すべき領域や差別化の機会を特定できます。

また、競合のLLMO戦略の変化も追跡すべき指標です。競合のコンテンツ構造、更新頻度、技術実装などの変化を定期的に分析します。これにより、業界のトレンドや効果的な戦略を特定できます。

これらの指標を効果的に活用するためには、体系的な測定フレームワークの確立が重要です。具体的には、以下のようなステップが有効です。

1.主要指標(KPI)の定義:組織の目標に基づいて、最も重要な指標を3〜5つ定義します。

2.測定頻度の設定:指標ごとに適切な測定頻度(日次、週次、月次など)を設定します。

3.ベースラインの確立:LLMO対策実施前の状態を記録し、変化を測定するためのベースラインとします。

4.ダッシュボードの作成:主要指標を一目で把握できるダッシュボードを作成します。

5.レポーティングプロセスの確立:定期的なレポート作成と共有のプロセスを確立します。

効果測定の結果を活用した継続的改善プロセスも、LLMO対策の成功には不可欠です。具体的には、以下のようなアプローチが有効です。

データに基づく仮説形成は、効果測定の結果から改善のための仮説を導き出すプロセスです。

パターンと相関関係の特定は、様々な指標間の関係性を分析し、成功パターンを特定します。例えば、「構造化データの実装率が高いページほどAIモードでの引用率が高い」といった相関関係を特定します。

あるデータアナリストは、「当社の分析では、E-E-A-T要素の強化とAIモードでの引用率の間に強い相関関係が見られました。特に、著者の専門性を明示的に示したコンテンツは、引用率が2倍以上高いという結果が出ています」と述べています。

成功要因と失敗要因の分析も重要です。AIモードで頻繁に引用されるコンテンツと、ほとんど引用されないコンテンツの特徴を比較分析します。これにより、成功を促進する要因と阻害する要因を特定できます。

また、ユーザーフィードバックの統合も有効です。アンケート、インタビュー、ユーザーテストなどから得られた定性的データを、定量的な効果測定データと組み合わせて分析します。これにより、数字だけでは見えない洞察を得ることができます。

A/Bテストと実験は、仮説を検証し、最も効果的なアプローチを特定するためのプロセスです。

構造化テストの設計は、明確な仮説、測定指標、テスト期間を定義した実験計画を作成します。例えば、「FAQスキーマの実装はAIモードでの引用率を向上させる」という仮説を検証するためのA/Bテストを設計します。

あるオプティマイゼーションスペシャリストは、「当社では、毎月2〜3の仮説に基づくA/Bテストを実施しています。小規模な実験から始め、効果が確認されたアプローチを徐々に拡大していくことで、リスクを最小化しながら継続的に改善しています」と述べています。

統計的有意性の確保も重要です。十分なサンプルサイズと期間を確保し、結果の信頼性を担保します。AIモードの場合、従来のA/Bテストよりも長い期間が必要になることがあります。

また、複数変数のテストも有効です。複数の要素を同時にテストする多変量テスト(MVT)を活用して、様々な要素の組み合わせ効果を評価します。ただし、これには大きなトラフィックと高度な分析能力が必要です。

改善の実装と効果検証は、テスト結果に基づいて実際の改善を実施し、その効果を検証するプロセスです。

段階的実装は、テストで効果が確認された改善を、まず小規模に実装し、効果を確認しながら徐々に範囲を拡大します。これにより、リスクを最小化しながら改善を進めることができます。

あるプロダクトマネージャーは、「大規模な変更を一度に実施するのではなく、10%、30%、50%、100%といった段階で実装し、各段階で効果を検証しています。この段階的アプローチにより、予期せぬ問題が発生した場合のリスクを最小化できます」と述べています。

効果の継続的モニタリングも重要です。改善実装後も継続的に指標を追跡し、長期的な効果を評価します。AIモードの場合、効果が現れるまでに時間がかかることがあるため、忍耐強いモニタリングが必要です。

また、フィードバックループの確立も有効です。改善の効果に関するデータを、次の仮説形成と実験計画に活かす循環的なプロセスを確立します。これにより、継続的な学習と改善のサイクルを維持することができます。

組織的な学習と知識共有は、LLMO対策の継続的改善を組織全体で推進するためのプロセスです。

成功事例と学びの文書化は、LLMO対策の成功事例、失敗から得た教訓、効果的なアプローチなどを体系的に記録します。これにより、組織の知識資産として蓄積し、共有することができます。

あるナレッジマネージャーは、「当社では、LLMO対策の『知識ベース』を構築し、すべてのテスト結果、成功事例、失敗事例を詳細に記録しています。この知識ベースは、新しいプロジェクトの計画時や、新メンバーのオンボーディング時に非常に価値のあるリソースとなっています」と述べています。

クロスファンクショナルな知識共有も重要です。SEO、コンテンツ、開発、デザインなど、異なる専門領域のチーム間で知識と洞察を共有するための定期的なセッションを開催します。これにより、多角的な視点からLLMO対策を改善することができます。

また、業界トレンドとの統合も有効です。自社の効果測定データと業界全体のトレンドや研究結果を統合して分析します。これにより、より広い文脈での自社の位置づけと改善の方向性を理解することができます。

LLMO対策の効果測定と継続的改善は、一度きりの取り組みではなく、継続的なプロセスとして捉えることが重要です。AIモード時代は急速に進化しており、効果的なアプローチも常に変化しています。データに基づく仮説形成、体系的なテスト、段階的な改善実装、組織的な学習のサイクルを確立することで、この変化に適応し、持続的な競争優位性を確保することができるでしょう。

7. LLMOの未来とこれからのウェブ戦略

7-1. AIモードの進化と将来予測

LLMO対策は、現在進行形で進化するAI技術への適応プロセスです。AIモードや大規模言語モデルの進化は止まることなく、その将来像を予測し、備えることが、これからのウェブ戦略において不可欠となります。ここでは、AIモードの進化に関する主要なトレンドと将来予測を考察し、企業やコンテンツクリエイターが取るべき長期的な視点について解説します。

パーソナライゼーションの深化は、AIモードの進化における最も重要なトレンドの一つです。現在のAIモードは、ユーザーの過去の検索履歴やコンテキストに基づいて、ある程度のパーソナライズを行っていますが、将来的にはこれがさらに深化すると予測されます。

AIは、ユーザーの好み、知識レベル、興味関心、さらには感情状態までを理解し、それに応じて回答のスタイル、内容、情報量を調整するようになるでしょう。例えば、専門家向けの質問には詳細な技術情報を提供し、初心者向けの質問には平易な言葉で基本的な概念から説明するといった、高度なパーソナライゼーションが実現する可能性があります。

あるAI研究者は、「将来的には、AIはユーザー一人ひとりに最適化された『パーソナルナレッジアシスタント』として機能するようになるでしょう。これは、コンテンツ提供者にとっては、より多様なユーザーニーズに対応する必要があることを意味します」と述べています。

このトレンドに対応するためには、コンテンツのモジュール化と多様な表現形式の準備が重要になります。基本的な情報ブロック、詳細な解説ブロック、具体例ブロックなどを個別に作成し、AIがユーザーのニーズに合わせてそれらを組み合わせられるように設計することが有効かもしれません。

マルチモーダルAIの統合も、AIモードの進化における重要な方向性です。現在のAIモードは主にテキストベースですが、将来的には画像、音声、動画などの多様なモダリティを統合的に理解し、生成する能力が向上すると予測されます。

ユーザーはテキストだけでなく、画像や音声で質問したり、AIがテキスト、画像、動画を組み合わせたリッチな回答を生成したりすることが一般的になるでしょう。例えば、「この写真の植物の名前と育て方を教えて」といった質問に対して、AIが植物の名前をテキストで答え、育て方のポイントを短い動画で示すといったインタラクションが考えられます。

「Large Language Models for 6G Communication Networks」ホワイトペーパーで示唆されているように、このトレンドに対応するためには、テキストコンテンツだけでなく、高品質な画像、動画、音声コンテンツの制作と、それらのメタデータの最適化が重要になります。特に、画像や動画の内容をAIが理解できるように、詳細な代替テキスト、キャプション、トランスクリプトを提供することが不可欠です。

リアルタイム情報と予測能力の向上も、AIモードの進化における注目すべきトレンドです。現在のAIは、学習データに基づいて情報を提供しますが、将来的にはリアルタイムの情報をより迅速かつ正確に統合し、さらには未来のトレンドや出来事を予測する能力も向上すると考えられます。

AIは、最新のニュース、市場動向、気象情報などをリアルタイムに反映した回答を生成できるようになるでしょう。また、過去のデータと現在の状況に基づいて、将来の株価変動、選挙結果、技術トレンドなどを予測し、その根拠とともに提示する能力も向上する可能性があります。

このトレンドに対応するためには、コンテンツの鮮度を維持し、常に最新の情報を提供し続けることが重要です。また、自社のデータや分析結果をAIが参照しやすい形式で提供することで、AIの予測能力向上に貢献し、自社の専門性をアピールすることも可能になるでしょう。

AIエージェントとの連携強化も、将来のウェブ戦略において考慮すべき重要な要素です。将来的には、ユーザーは単一のAIモードだけでなく、特定のタスクに特化した複数のAIエージェントを連携させて利用することが一般的になるかもしれません。

例えば、旅行計画を立てる際に、ユーザーは旅行プランニングAIエージェントに指示を出し、そのエージェントが航空券予約AI、ホテル予約AI、現地情報提供AIなどと連携して、最適なプランを作成・実行するといったシナリオが考えられます。

このトレンドに対応するためには、自社のサービスや情報を、他のAIエージェントが容易にアクセスし、利用できるようなAPIやデータ形式で提供することが重要になります。これは、従来のウェブサイト中心のアプローチから、より分散化された情報提供モデルへの移行を意味する可能性があります。

倫理と信頼性の重要性の高まりも、AIモードの進化における見逃せない側面です。AIが生成する情報の正確性、公平性、透明性に対する社会的な要求はますます高まるでしょう。AIは、誤情報やバイアスを含む情報を拡散するリスクも抱えており、その対策が重要な課題となります。

「Large Language Models and Official Statistics」ホワイトペーパーで議論されているように、将来的には、AIが参照する情報源の信頼性評価や、生成された回答の透明性(どの情報源に基づいて回答が生成されたかなど)を示す機能が強化される可能性があります。

このトレンドに対応するためには、コンテンツのE-E-A-Tを徹底的に強化し、情報の正確性と信頼性を担保することが不可欠です。また、自社のコンテンツがAIによってどのように利用されているかを監視し、誤った引用や解釈に対しては積極的に訂正を求める姿勢も重要になるでしょう。

これらの進化予測を踏まえ、企業やコンテンツクリエイターは、以下のような長期的な視点を持つことが重要です。

1.ユーザー中心主義の徹底:技術の変化に惑わされず、常にユーザーにとっての価値提供を最優先する。

2.コンテンツの質の追求:表面的な最適化ではなく、情報の深さ、独自性、信頼性を追求する。

3.多様なフォーマットへの対応:テキストだけでなく、画像、動画、音声など、多様なコンテンツ形式を活用する。

4.技術的適応力の維持:構造化データ、API連携など、新しい技術トレンドに柔軟に対応できる体制を構築する。

5.倫理観と透明性の重視:情報の正確性、公平性、透明性を確保し、ユーザーとAIの両方からの信頼を獲得する。

AIモードの未来は不確実な要素も多いですが、これらの基本的な原則に基づいた戦略を継続することで、変化に適応し、持続的な成功を収めることができるでしょう。

7-2. LLMOを超えて - 次世代ウェブ戦略への展望

LLMO対策は、AIモード時代における重要な適応戦略ですが、これはより大きなウェブ戦略の変革の一部に過ぎません。LLMOの概念を超えて、次世代のウェブ戦略がどのように進化していくのか、その展望を探ります。

アンサーエンジン最適化(AEO)への進化は、LLMOの次の段階として注目されています。AEO(Answer Engine Optimization)は、単にAIに引用されるだけでなく、AIがユーザーの質問に対して「最も信頼でき、完全な回答」として自社の情報やサービスを提示することを目指す、より包括的なアプローチです。

nobeltyinc.jpの記事で解説されているように、AEOはLLMOの要素(構造化データ、E-E-A-Tなど)を含みつつ、さらにブランドの権威性構築、ユーザーコミュニティとの連携、オフラインでの評判管理など、より広範な要素を統合します。

例えば、AEO戦略では、自社サイトのコンテンツ最適化だけでなく、業界カンファレンスでの登壇、専門誌への寄稿、顧客レビューサイトでの高評価獲得など、オンライン・オフライン双方での活動を通じて、ブランドの専門性と信頼性を確立することが重要になります。

ジェネレーティブエンジン最適化(GEO)の台頭も、注目すべき動きです。GEO(Generative Engine Optimization)は、AIが単に情報を引用するだけでなく、自社のブランド、製品、サービスを創造的な方法で「生成・推薦」することを目指す、さらに先進的なアプローチです。

mediareach.co.jpの記事で触れられているように、GEOは、AIがユーザーの意図や文脈を深く理解し、それに基づいて新しいアイデア、製品の組み合わせ、パーソナライズされた体験などを生成する際に、自社の要素が積極的に活用されることを目指します。

例えば、ユーザーが「友人の誕生日にユニークなプレゼントを探している」とAIに相談した場合、GEO戦略が成功していれば、AIは自社製品を組み合わせたオリジナルのギフトセットを提案したり、自社のブランドストーリーを引用しながら製品を推薦したりするかもしれません。

GEOを実現するためには、高品質なコンテンツ提供に加え、ブランドの価値観、ストーリー、デザイン要素などをAIが理解・活用しやすい形で提供することが重要になります。これには、詳細なブランドガイドラインの提供や、AIとの連携を前提とした製品・サービス設計が必要になる可能性があります。

データ主導のパーソナライゼーションは、次世代ウェブ戦略の中核をなす要素です。AIの進化により、企業は膨大なユーザーデータを分析し、個々のユーザーに対して高度にパーソナライズされたコンテンツ、製品、サービスを提供することが可能になります。

従来のセグメンテーションベースのパーソナライゼーションから、AIを活用したリアルタイムかつダイナミックな「1対1パーソナライゼーション」へと移行していくでしょう。ユーザーの行動履歴、コンテキスト、感情などをAIがリアルタイムに分析し、その瞬間に最も適切な情報や体験を提供します。

このトレンドに対応するためには、データ収集・分析基盤の強化、AIを活用したパーソナライゼーションエンジンの導入、そしてプライバシー保護と倫理的配慮が不可欠となります。

オムニチャネル体験の統合も、次世代ウェブ戦略の重要なテーマです。ユーザーは、ウェブサイト、モバイルアプリ、ソーシャルメディア、実店舗、AIアシスタントなど、複数のチャネルを横断してブランドと関わるようになります。これらのチャネル間で一貫性のあるシームレスな体験を提供することが、顧客満足度とロイヤルティ向上の鍵となります。

AIは、異なるチャネル間のユーザーデータを統合・分析し、チャネル横断での最適なコミュニケーションやサービス提供を支援します。例えば、ウェブサイトで閲覧した商品を、後日AIアシスタントがリマインドしたり、実店舗での購買履歴に基づいてオンラインで関連商品を推薦したりといった連携が可能になります。

このトレンドに対応するためには、チャネル間のデータ連携基盤の構築、顧客ID統合、そして組織内のサイロを打破する協力体制が重要となります。

コミュニティと共創の重視も、次世代ウェブ戦略において重要性を増す要素です。企業が一方的に情報発信するだけでなく、ユーザーコミュニティとの対話や共創を通じて、ブランド価値を高めていくアプローチが主流になるでしょう。

AIは、ユーザーコミュニティ内の議論やフィードバックを分析し、製品開発やサービス改善のための洞察を提供します。また、AIを活用してユーザー同士の交流を促進したり、共創プロジェクトを支援したりすることも可能になります。

このトレンドに対応するためには、オンラインコミュニティの構築・運営能力、ユーザーとの対話スキル、そして共創を促進する企業文化の醸成が重要となります。

LLMOはAIモード時代への適応の第一歩ですが、その先にはAEO、GEO、高度なパーソナライゼーション、オムニチャネル統合、コミュニティ共創といった、より広範で複雑なウェブ戦略の進化が待っています。これらの次世代ウェブ戦略への展望を理解し、長期的な視点で準備を進めることが、将来の競争優位性を確立するために不可欠となるでしょう。

7-3. まとめ:AIと共に進化するウェブの未来に向けて

本記事では、生成AI時代の新たな潮流である「LLMO対策」について、その基本概念から具体的な実践戦略、成功・失敗事例、効果測定、そして未来展望までを包括的に解説してきました。

AIモードの登場は、従来の検索エンジンの役割を大きく変え、ウェブサイト運営者やコンテンツクリエイターに新たな課題と機会をもたらしました。LLMOは、この変化に対応し、AIによる情報生成プロセスにおいて自社のコンテンツやブランドの可視性を高めるための重要な戦略です。

効果的なLLMO対策は、単なる技術的な最適化にとどまりません。それは、コンテンツの質(E-E-A-T)、構造の明確性、技術的な実装、そしてユーザー体験の向上といった、ウェブサイト運営の根幹に関わる要素を統合的に見直すプロセスです。

私たちは、LLMO対策の具体的な実践方法として、短期・中期・長期の視点での戦略を紹介しました。短期的な施策としては、既存コンテンツの最適化、構造化データの実装、E-E-A-T要素の強化などが挙げられます。中長期的には、AIが引用しやすいコンテンツの戦略的制作、ブランドの専門性確立、ユーザーコミュニティとの連携などが重要になります。

成功事例と失敗事例の分析からは、従来のキーワード中心SEO思考からの脱却、コンテンツの質と独自性の重視、ユーザー体験の優先、そして長期的な視点と一貫性の重要性といった教訓が得られました。

LLMO対策の効果測定においては、従来のSEO指標に加え、AIモードでの引用率、ユーザーエンゲージメント、コンテンツパフォーマンス、競合比較など、多角的な指標を用いる必要があります。そして、データに基づいた仮説形成、A/Bテスト、継続的な改善のサイクルを確立することが、持続的な成功の鍵となります。

さらに、LLMOはAIと共に進化するウェブ戦略の一部であり、その先にはAEO(アンサーエンジン最適化)やGEO(ジェネレーティブエンジン最適化)といった、より高度な概念が存在します。パーソナライゼーションの深化、マルチモーダルAIの統合、オムニチャネル体験、コミュニティとの共創といったトレンドを見据え、長期的な視点で戦略を構築していく必要があります。

AIと共に進化するウェブの未来は、挑戦に満ちていますが、同時に大きな可能性も秘めています。変化を恐れるのではなく、変化を理解し、適応し、そして積極的に活用していく姿勢が求められます。

本記事が、AIモード時代における皆様のウェブ戦略構築の一助となれば幸いです。LLMO対策を第一歩として、AIと共に進化するウェブの未来に向けて、価値あるコンテンツと体験を創造し続けていきましょう。

参考文献リスト

1.YouTube動画: (チャンネル名不明). (公開日不明). AIモード時代のSEO対策!LLMOとは?最新のAI検索で上位表示する方法をGoogle社員が解説. https://youtu.be/3uC5lsmFzbA?si=3b1Bfkv282uginH6

•本記事の主要なインスピレーション源。AIモードの概要、LLMOの基本概念、具体的な対策について解説。

2.YouTube動画: (チャンネル名不明). (公開日不明). 【2025年最新版】LLMO対策の完全ガイド. https://www.youtube.com/watch?v=HHy5yjVFkfE

•初期リサーチで参照。LLMOの重要性、具体的な施策について解説。

3.学術論文: Zhang, Y., et al. (2023). A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents. arXiv preprint arXiv:2307.06435. http://arxiv.org/pdf/2307.06435

•LLMベースの自律エージェントに関する包括的な調査。AIの進化と将来の方向性を理解する上で参照。

4.ホワイトペーパー: Intel Corporation. (n.d.). Deploying Large Language Models with Intel® AI Model Server. Intel Developer Zone. https://www.intel.com/content/dam/develop/public/us/en/documents/llm-with-model-server-white-paper.pdf

•LLMの技術的側面、特にデプロイメントに関する情報源として参照。

5.ホワイトペーパー: Kaggle. (n.d.). Foundational Large Language Models and Text Generation. Kaggle. https://www.kaggle.com/whitepaper-foundational-llm-and-text-generation

•基盤となるLLMとテキスト生成技術に関する概要。LLMの基本原理理解のために参照。

6.ホワイトペーパー: UNECE HLG-MOS. (2023). Large Language Models and Official Statistics. UNECE. https://unece.org/sites/default/files/2023-12/HLGMOS%20LLM%20Paper_Preprint_1.pdf

•LLMの信頼性、倫理、公的利用に関する議論。AIの社会的影響と信頼性の重要性を理解するために参照。

7.ホワイトペーパー: 6G Flagship. (n.d.). Large Language Models for 6G Communication Networks. 6G Flagship. https://www.6gflagship.com/llm-white-paper/

•通信分野におけるLLMの応用と将来展望。マルチモーダルAIやリアルタイム情報処理の可能性について参照。

8.ブログ記事: Linehan, L. (2025, April 24). LLMO: 10 Ways to Work Your Brand Into AI Answers. Ahrefs Blog. https://ahrefs.com/blog/llm-optimization/

•具体的なLLMO戦術、特にブランドをAIの回答に組み込む方法について参照。

9.ブログ記事: Alster, J. (2024, November 4). Is Large Language Model Optimization (LLMO) the new SEO? Dune7. https://dune7.co/is-large-language-model-optimization-llmo-the-new-seo

•LLMOと従来のSEOの関係性、LLMOの定義と重要性について参照。

10.ブログ記事: 株式会社ipe. (2023, October 25). SEO対策でAIを活用する方法!有効性や対策ポイント、ツールも解説. ipeメディア. https://ipeinc.jp/media/seo-ai/

•日本国内におけるAI活用SEOの初期の議論として参照。

11.ブログ記事: 株式会社Novelty. (2024, May 15). LLMOとは?AIO・GEO・AEOとの違いやAI検索で上位表示する対策を解説. Novelty Media. https://noveltyinc.jp/media/llmo-aio-geo-aeo

•LLMO、AIO、GEO、AEOといった関連用語の定義と比較、それぞれの対策について参照。

12.ブログ記事: 南 G. T. (2024, March 19). LLMOとは?SEOとの違いやAI検索で上位表示する対策を解説. note. https://note.com/gtminami/n/n5124707be184

•LLMOの基本概念、SEOとの違い、具体的な対策について参照。構造化データの誤用に関する警告も参考。

13.ブログ記事: 株式会社メディアリーチ. (2024, April 1). LLMOとは?SEOとの違いやAI検索で上位表示する対策を解説. メディアリーチブログ. https://mediareach.co.jp/blog/llmo

•LLMOの概要、SEOとの比較、対策のポイントについて参照。ユーザー体験の重要性に関する指摘も参考。

14.ブログ記事: Thomas, S. (2024, February 20). The LLMO White Paper: Optimizing Brand Discoverability in Models like ChatGPT, Claude, and Google SGE. Medium. https://medium.com/@shaneht/the-llmo-white-paper-optimizing-brand-discoverability-in-models-like-chatgpt-claude-and-8fabc36f3b7e

•LLMOに関する包括的なホワイトペーパーの概要。ブランドの発見可能性を高める戦略について参照。

15.ソーシャルメディア投稿: (ユーザー名不明). (投稿日不明). SEO Case Study: Using LLM to improve rankings. Facebook Group Post. https://www.facebook.com/groups/1543952508976905/posts/7188772964494803/

•具体的なLLM活用によるSEO改善のケーススタディ(一次情報)として参照。ただし、アクセスにはログインが必要な場合あり。